2025年8月1日(金)・5日(火)に、「夏休み大学探検2025」を開催しました。

このイベントは、仙台市内の中学生を対象に東北大学の科学研究者による最先端の研究について話を聞いたり、最先端の研究施設で体験活動を通して科学の楽しさ・おもしろさを体験してもらうことを目的としています。

今回、加齢医学研究所では白石 泰之 准教授(非臨床試験推進センター 心臓病電子医学分野)が『心臓の動きと力 〜心臓を聴いて診て触って~』 をテーマとしたプログラムを開講し、2日間で中学1年生から3年生の計18名が参加しました。

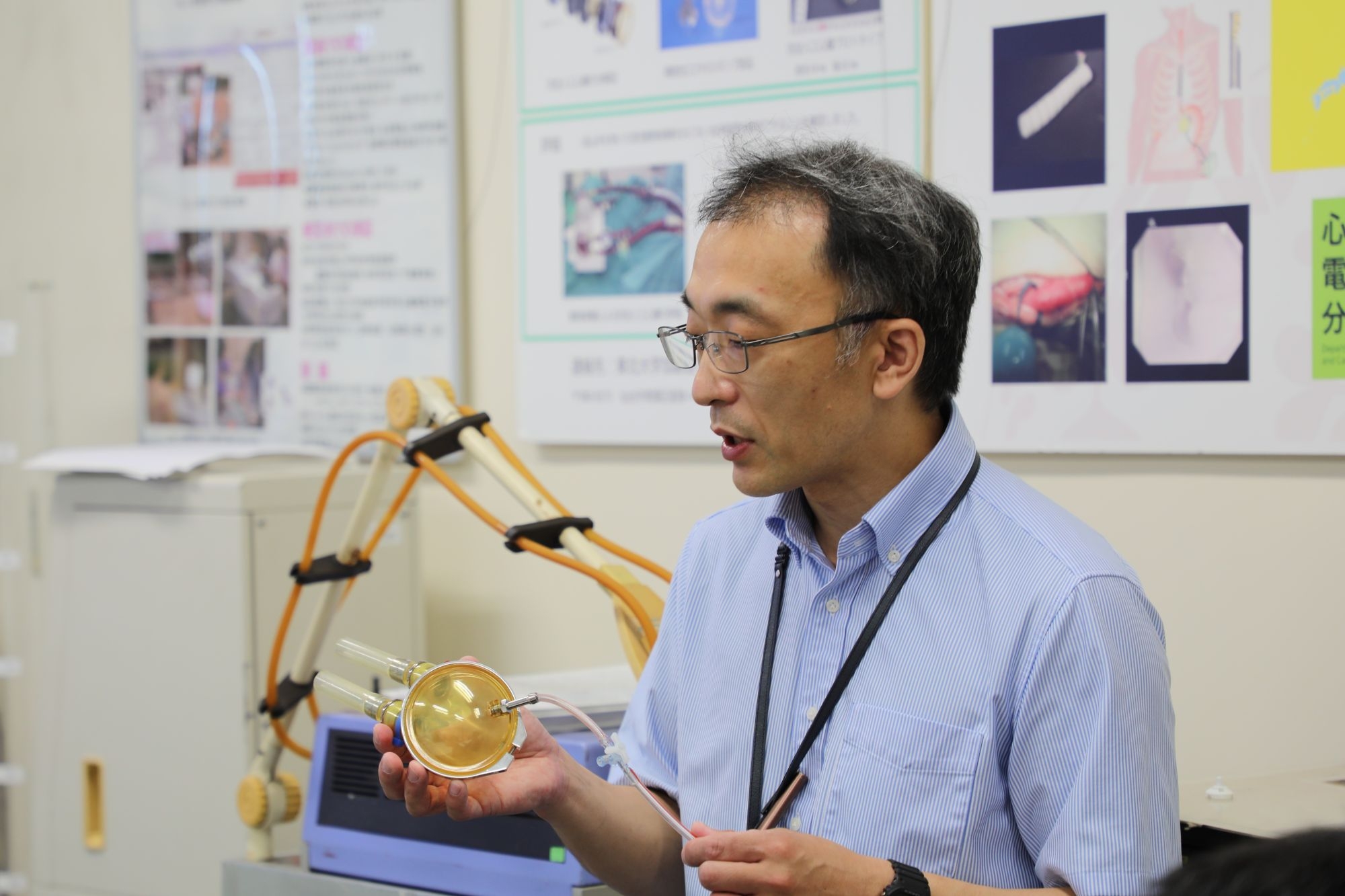

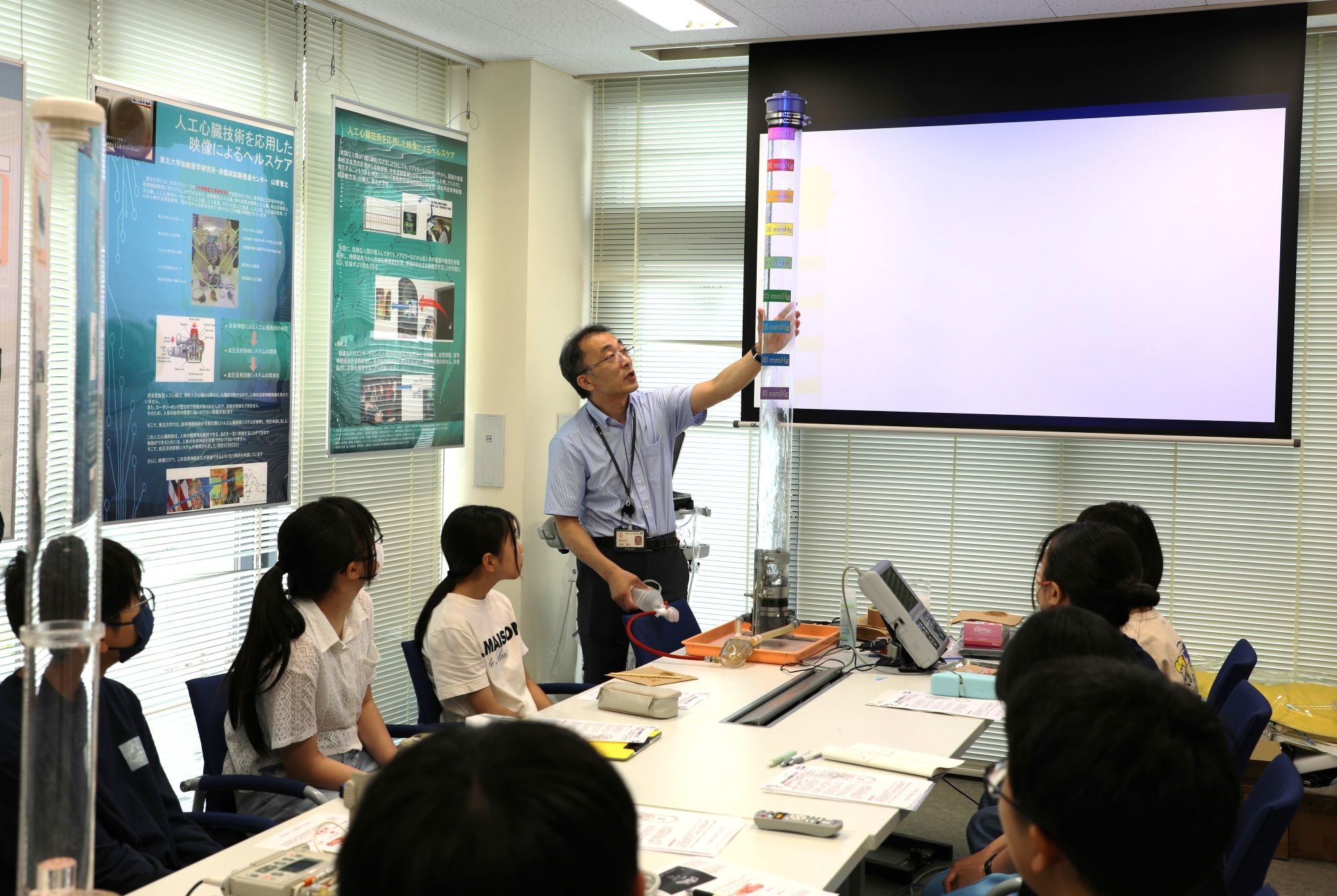

仙台市教育委員会ご担当者による開講の挨拶に続き、白石准教授より補助人工心臓の歴史、世界における研究動向、日本での心臓移植の状況についてお話があり、参加者の皆さんは真剣に聞き入っていました。また実際に東北大学で開発された補助人工心臓を手に取って観察してもらいました。

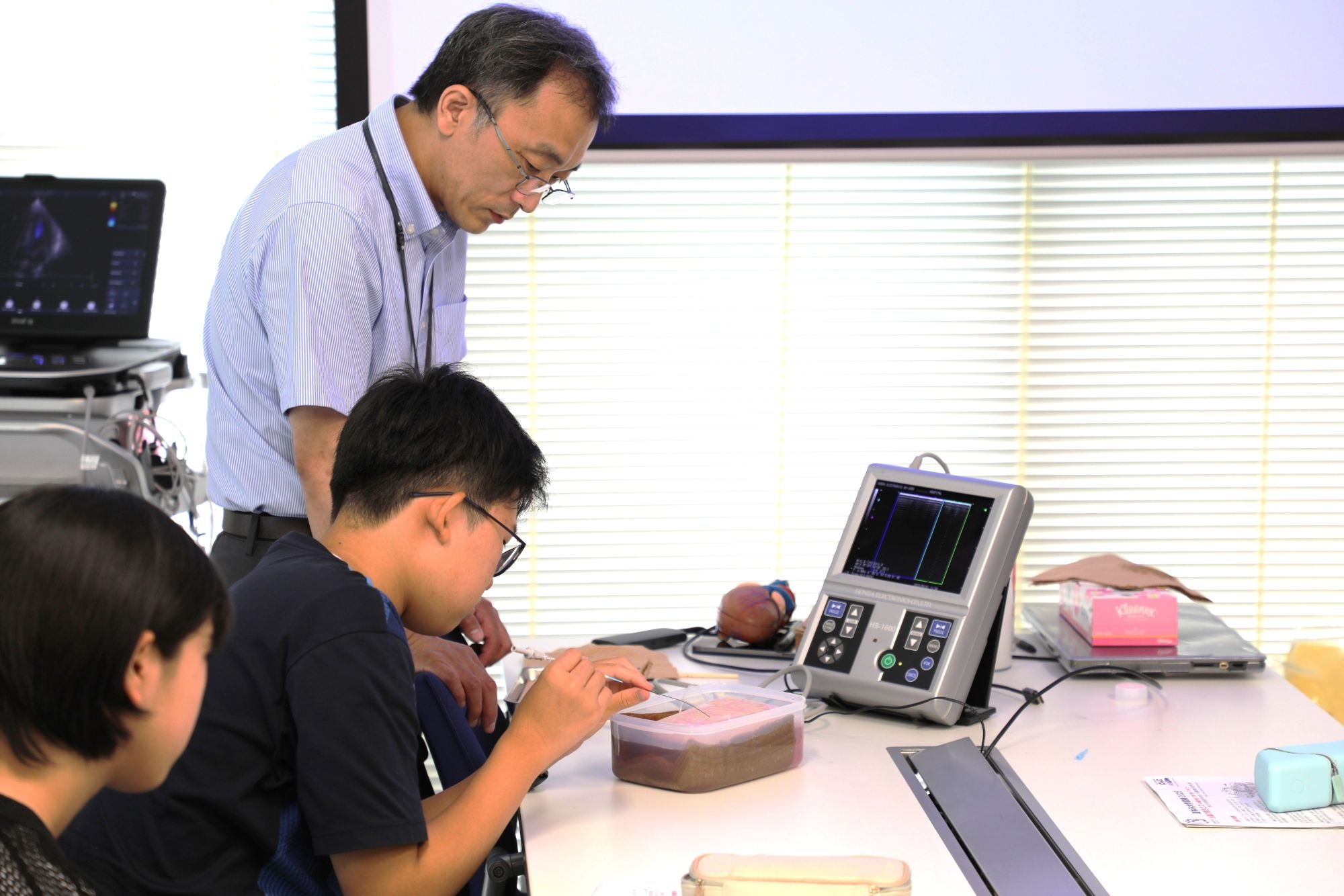

次に心臓の厚みなどを調べる際に使われるエコー(超音波検査)体験を行いました。プローブを動かし、容器に入った液体の中に沈んだ物体がどのように見えるか、またプローブの動かし方によって見え方がどう違うかを体験してもらいました。参加者の皆さんは物体の形状を推測したり、いかに明確に映しだせるか試行錯誤しながら手元を動かしていました。白石准教授が自身の心臓をエコーで投影し、実際に鼓動する心臓の様子を見ながら説明する場面もあり、皆さんはエコー画像に見入っていました。

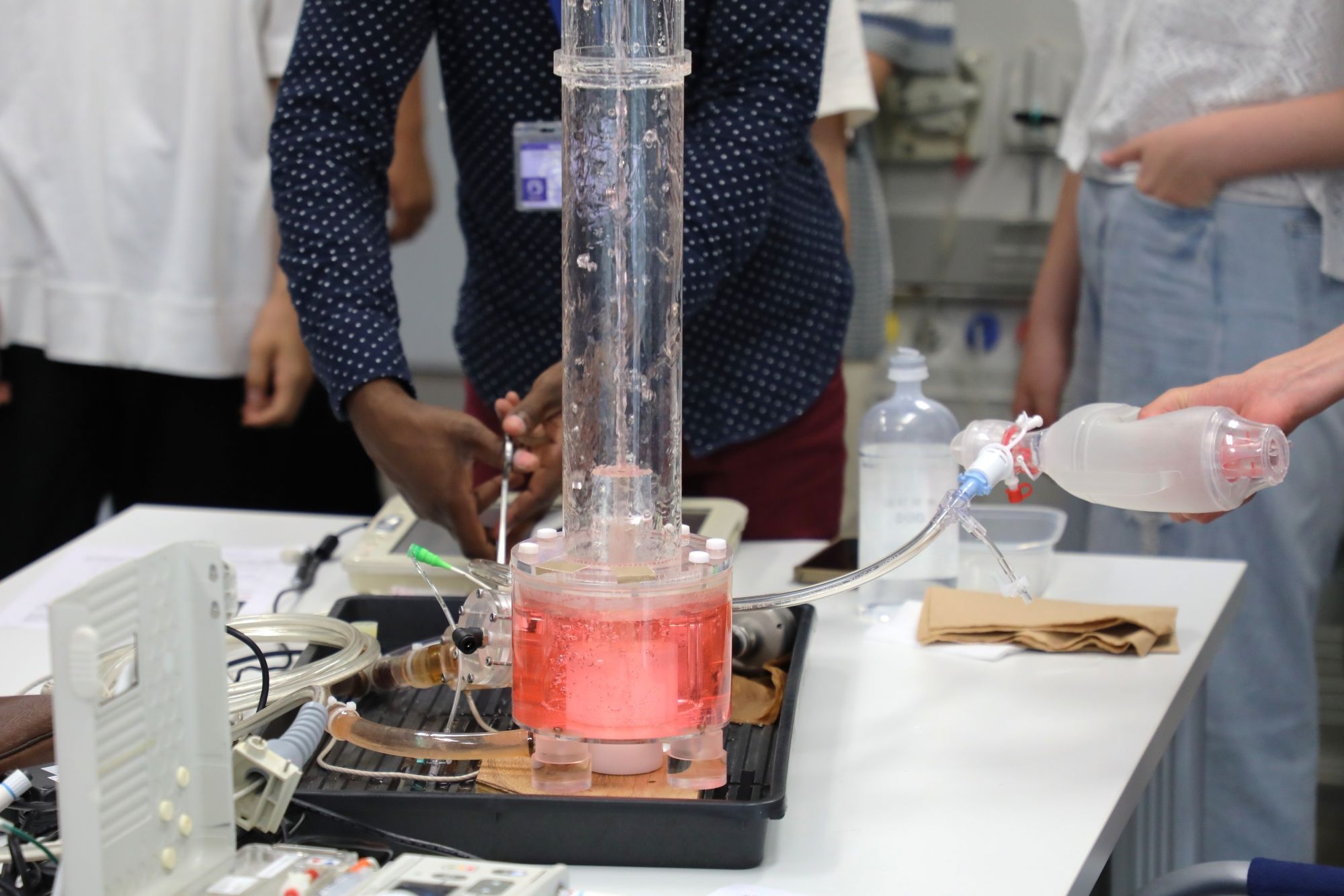

続いて、血液を送り出すのにどれくらいの力が必要か模擬装置を使って血圧の仕組みを体験しました。さらに、補助人工心臓の有無で血液を送り出すのにどれ位の違いがあるかを体験し、補助人工心臓の仕組みやその役割を体感してもらいました。実際に、補助人工心臓を心臓に取り付ける手順や手術にかかる時間などについても具体的なお話がありました。

また、補助人工心臓を使う際に用いられるセルジンガー法という技術の模擬体験をしました。参加者の皆さんは白石准教授の説明を受けながら手順通りに手を動かし、その技術を体感していました。その後は、補助人工心臓とは形状が異なるカテーテル式の血液ポンプや、共同研究で開発を進めているポンプなども手に取ってもらい、機器による違いを観察してもらいました。

最後に、白石准教授より現在取り組んでいる小児用補助人工心臓の開発、日本における子供の心臓移植の現状について説明がありました。日本が持つ医療システムを平等に提供できる仕組みについても話され、大学の役割として新しい研究を進めるとともに、誰もが質の高い医療を受けられるような仕組みを社会全体で整えていくことの重要性についてお話しされました。そして、これからも新たな発見と仕組みつくりに取り組んでいく決意を示され、「参加者の皆さんたちと同じ目標に向かって取り組んでいく機会が来ることを楽しみにしています。」と締めくくられました。

過去に作られてきた補助人工心臓について説明(白石泰之准教授)

エコー体験では物体の形状を推測したり映し方を試した

血液を送り出すのにどれくらいの力が必要か手押しポンプで体験

補助人工心臓の有無で血液を送り出すのにどれくらい違いがあるかを確認

セルジンガー法の模擬体験の様子