東北大学加齢医学研究所

〒980-8575 仙台市青葉区星陵町4-1

電話 022-717-8443

FAX 022-717-8452

E-mail ida-pr-office*grp.tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)

日本人の平均寿命は戦後70年間で30年以上延長し、私たちは100年前と比べて倍近い人生を生きられるようになりました。一方65歳以上の高齢者率が30%に迫ろうとする超高齢社会においては、高齢化にともなう様々な医学的・社会的問題が顕在化しています。私たちは、これらの問題に対処するための目標として、スマート・エイジング社会の実現を掲げています。「スマート・エイジング」とは、加齢による変化に賢く対処し、個人・社会が知的に成熟することを意味し、超高齢社会において私たちが活力を持ち続けるための鍵となる考え方です。

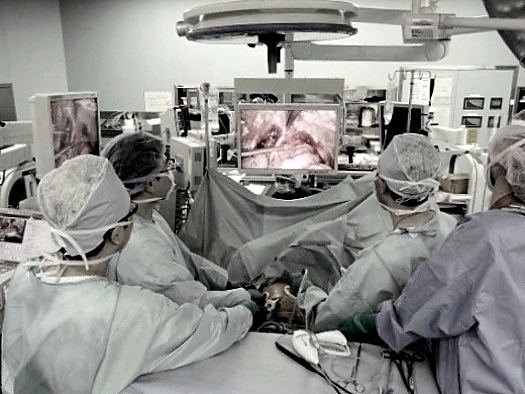

加齢医学研究所では、生命の誕生から発達、成熟、老化、死に至る加齢の基本的メカニズムを解明するために、分子生物学的手法を用いた遺伝子や細胞の研究から、動物実験による個体レベルの研究、さらにヒトを対象とした研究まで、多階層的な医学研究を行なっています。そしてこれらの研究によって、難治性がんの克服や認知症の予防などを目指しています。当研究所は、加齢制御研究部門、腫瘍制御研究部門、脳科学研究部門の3つの部門に加えて、環境ストレス老化研究センター、非臨床試験推進センター、脳MRIセンター、先端研究小動物MRIセンター、医用細胞資源センターを擁し、多彩な研究活動を行なっています。また認知症ゼロ社会実現を目指すスマート・エイジング学際重点研究センター、認知神経科学の社会実装を目指す応用認知神経科学センターと密接に連携しています。さらに当研究所は、超高齢社会における健康長寿の実現に向けて、文部科学省から加齢医学研究拠点に認定されており、加齢医学の中核的センターとして先導的な国内外の共同研究を展開しています。

高度高齢化社会への対応は、先進国を中心として各国共通の課題として認識されており、私たちはスマート・エイジング、すなわち全ての人が高齢期を積極的に受容し、社会で活動し続けることを可能とする方策を示すことによって、世界を先導する研究拠点となることを目指します。

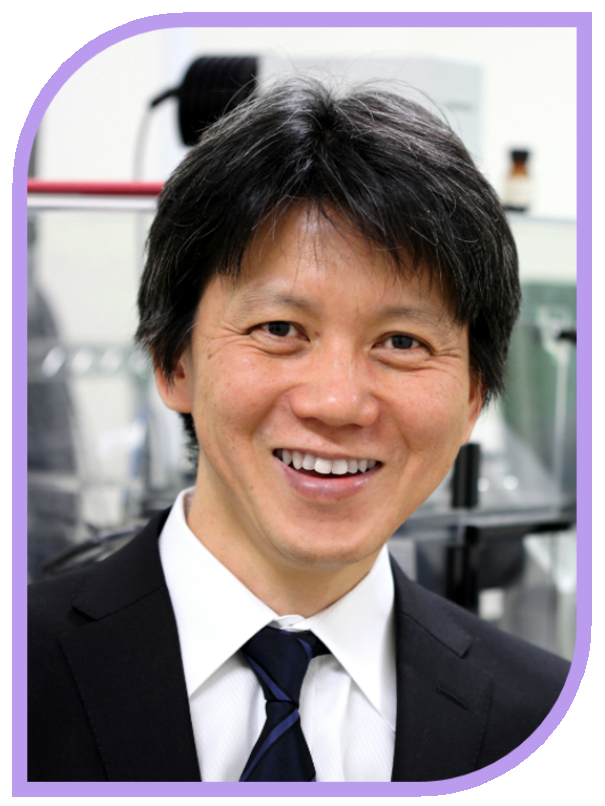

加齢医学研究所長 田中 耕三

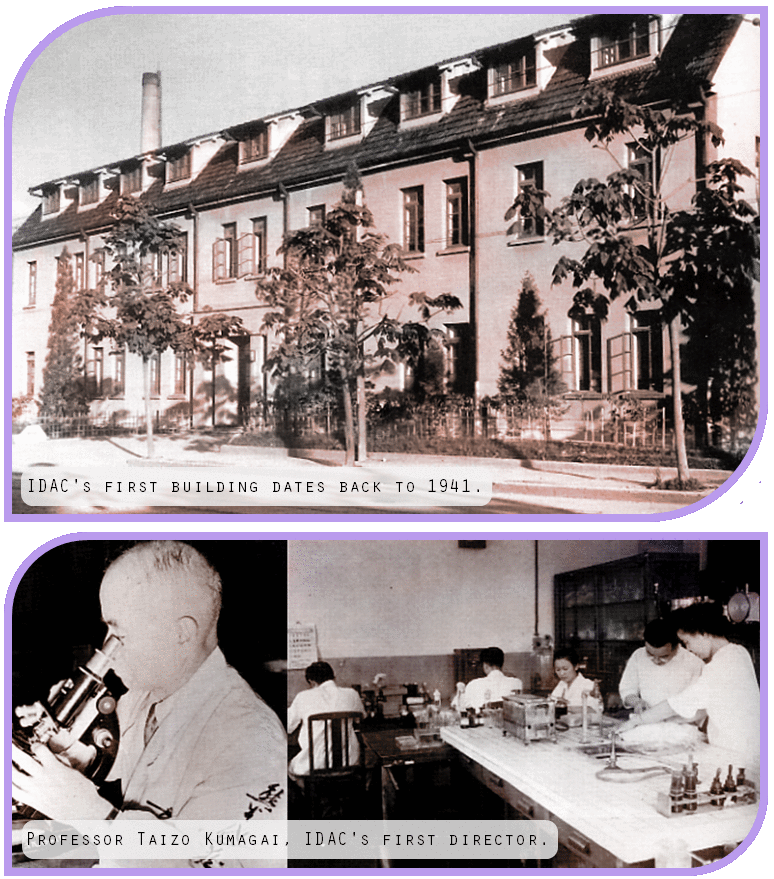

東北大学加齢医学研究所創立者 熊谷岱蔵 教授

1880年(明治13年)7月19日 - 1962年(昭和37年)2月19日

内科医学者、医学博士

東北大学 総長

東北大学抗酸菌病研究所(結核、ハンセン病)初代創立者、所長

興亜工業大学(現 千葉工業大学)顧問

従二位、勲一等旭日大綬章

熊谷岱蔵教授は現在の長野県塩尻市に生まれ育ちました。東北帝国大学医科大学で内科医学博士号を得て卒業した後、1911年(明治44年)から1913年(大正2年)までドイツのベルリン大学・ブレスラウ大学に留学しました。そこで内科学、免疫学等を学び、帰国後は糖尿病、インスリンの研究、結核、特BCG・三者併用化学療法の普及に貢献しました。その後、東北大学抗酸菌病研究所を設立し初代所長に就任しました。それは今日、東北大学加齢医学研究所として知られています。

加齢医学研究所の前進である抗酸菌病研究所は、結核とハンセン病の克服を目的として昭和16年に創立されました。初代所長は当時の東北帝国大学第7代総長であった熊谷岱藏です。熊谷岱藏は、膵ホルモン・インスリンの発見と結核医学研究で昭和27年に文化勲章を受章し、2代所長である海老名敏明は結核医学研究で昭和31年に朝日賞,昭和35年にコッホ賞を受賞しています。さらに、今野淳のヒト型結核菌同定法―ナイアシンテストの確立、鈴木千賀志の胸郭形成手術導入など、めざましい成果をあげました。

一方、抗生物質の開発などにより昭和20年代後半に結核の死亡率が急速に低下するなかで、昭和30年代はじめには、研究の方向性を、がん制圧、特に肺癌制圧に向けて大きく舵を切りました。昭和33年には「肺がん発育本態研究部門」が設立され、がん研究を目的とする新研究部門の設置が相次ぎました。佐藤春郎の実験腫瘍学の確立、黒木登志夫の世界初試験管内での発がん実験の成功などがあります。この流れから肺がんの外科治療(鈴木千賀志)や、世界初のポジトロンCT(PET)による癌診断法の開発(松澤大樹)、日本初の脳死肺移植の実施(藤村重文)という現在に繋がる成果が生まれています。また、昭和37年には、国内初のがん化学療法研究部門が設置されています(斉藤達雄)。さらに、胸部・心臓疾患診断の臨床的ニーズから、工学系との共同研究により世界初の心臓超音波断層法が開発されました(田中元直)。医工学研究を本業とする教室の誕生です。

平成5年に渡辺民朗所長の下で加齢医学研究所への改組がなされ、設置目的を「難治癌および加齢脳疾患の制御」と定めました。この改組は、21世紀における我が国の超高齢化社会の到来という、時代を先取りしたものと言えます。また、同時に、当時急速に発展しつつあった分子生物学手法による研究への転換の側面も持っていました。発生・分化・老化・がん化など加齢現象の分子メカニズムの解明や免疫機構・DNA損傷修復機構など生体防御機構の解明、腫瘍の増殖機構や治療抵抗性の分子機構の解明とその制御などが新たな研究の方向性となりました。

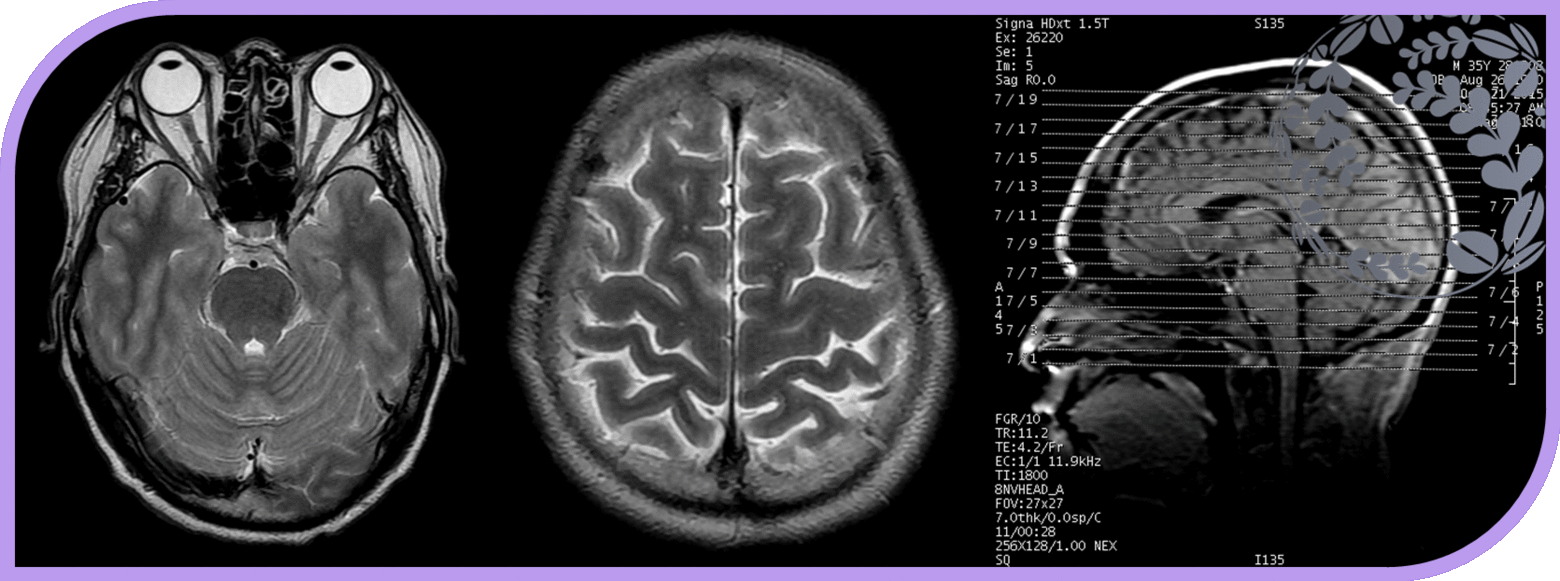

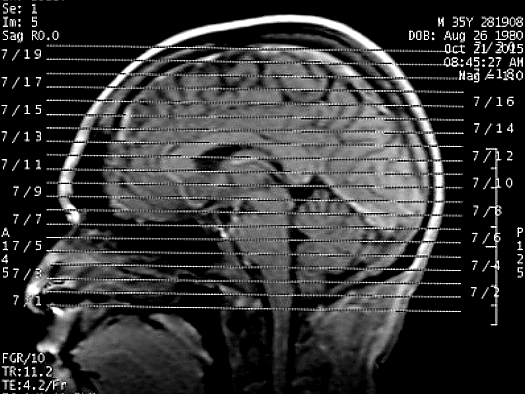

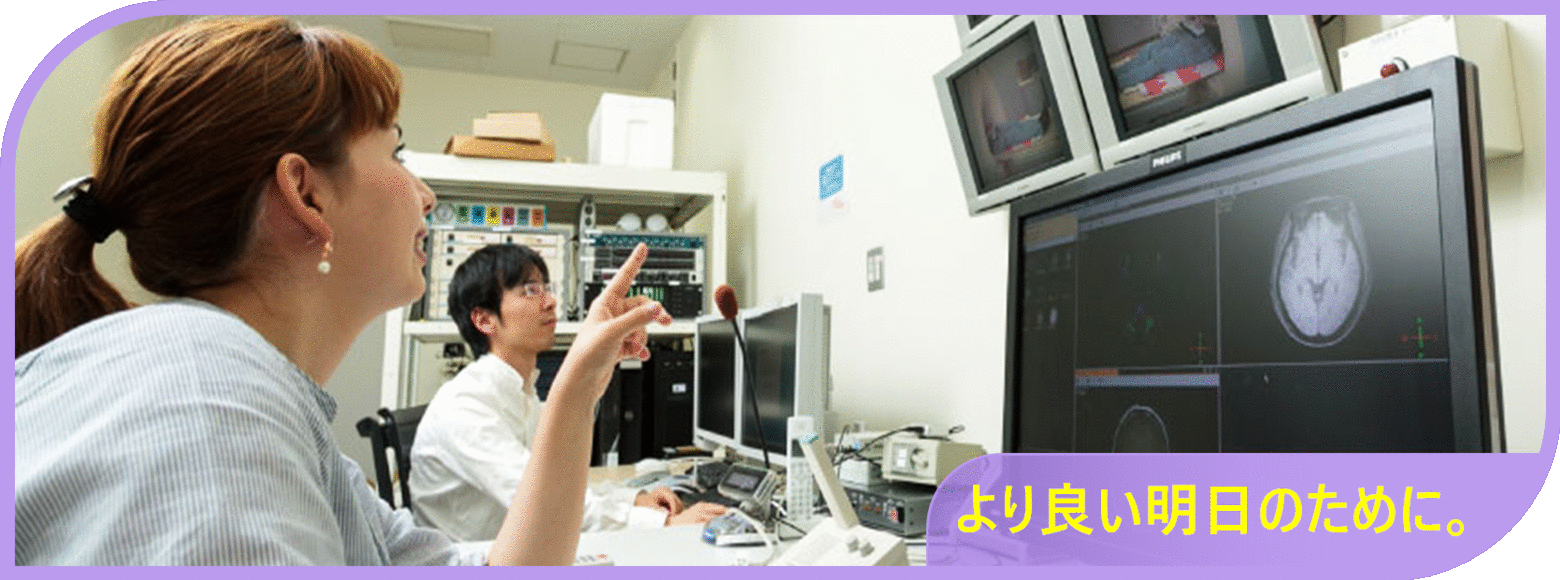

平成16年、帯刀益夫所長の下で国立大学法人化という新たな体制に対応するとともに、将来構想検討を開始しました。その結果、「加齢医学研究」は今後とも重要な課題であり研究所名および設置目的は変更しないこと、ヒトを対象とする脳研究を強化することを決定しました。この方針に沿って、平成18年に脳機能開発研究分野、平成20年には老年医学研究分野を新設しました。さらに、外部資金等を活用して、人体用3テスラMRI装置を導入したのを皮切りに、動物用7テスラMRI,二光子レーザ顕微鏡、近赤外線スペクトル装置(NIRS)、また、脳磁図計測装置(MEG)を加えて、細胞、動物レベルから人体までのイメージング装置を備えた、世界でも有数の神経イメージングセンターを構築しました。このように、脳研究の体制は組織的にも装置の面からも大きく強化されたと言えます。

一方、平成18年5月に文科省から附置研の全国共同利用・共同研究拠点化への方針が示されました。福田寛所長の下で拠点化の利益および不利益について議論を重ね、拠点化を目指す方向で意志決定を行い、拠点化に向けて平成21年度概算要求の実現、所長裁量経費による全国共同利用・共同研究の公募研究実施などの実績作りを行いました。平成21年に行われた拠点認定ヒアリングに臨み、同年6月に「加齢医学研究拠点」として正式に認定されました。さらに拠点の研究を推進するための組織改革として、平成22年度に、加齢制御、腫瘍制御、脳科学の3研究部門体制に改組を行いました。また、拠点の国際化と産学連携の核として「スマート・エイジング国際共同研究センター」(附属施設)を新設しました。

世界一の長寿国となった我が国では、「認知症等の脳・神経疾患」や「難治性癌」を克服する「加齢医学研究」の重要性と期待はますます高くなってきています。加齢医学研究所は、スマート・エイジング(健康寿命の実現)を目指して、加齢機構の解明、加齢制御および加齢に伴う脳疾患、難治がんの予防から制御を目指して、分子レベルから個体レベルまで統合的に研究を推進し、その研究成果の社会への還元を行い、国際的研究拠点として、社会や全国の研究者コミュニテイーの要請に応えていきます。

| 抗酸菌病研究所設置 | 1941年(昭和16)12月15日 | 内科学、癩、病理解剖研究部門の3研究部門で発足 |

| 北四番丁に研究所本館建設、仙台厚生病院本館病院(附属病院として機能)建設 | 1943年(昭和18)11月1日 | |

| 細菌学研究部門、生化学研究部門、薬理学研究部門設置 | 1944年(昭和19)8月22日 | 6研究部門 |

| 抗酸菌病研究所開所式典 | 1944年(昭和19)10月9日 | |

| 外科学研究部門設置 | 1950年(昭和25)5月24日 | 7研究部門 |

| 小児科学研究部門設置 | 1953年(昭和28)8月1日 | 8研究部門 |

| 肺癌の発育本態研究部門設置 | 1958年(昭和33)5月29日 | 9研究部門 |

| 癌化学療法研究部門設置 | 1962年(昭和37)4月1日 | 10研究部門 |

| 北四番丁に抗酸菌病研究所附属病院設置 | 1964年(昭和39)4月1日 | |

| 第50回集談会開催(所内研究会) | 1965年(昭和40)12月4日 | |

| 抗酸菌病研究所附属病院開院 | 1966年(昭和41)7月1日 | 内科、小児科、外科の3診療科で発足 |

| 放射線医学研究部門設置 | 1967年(昭和42)5月31日 | 11研究部門 |

| 臨床癌化学療法研究部門設置 | 1969年(昭和44)5月22日 | 12研究部門 |

| 医学研究科の基礎講座となる | 1972年(昭和47)4月1日 | |

| 化学療法科設置 | 1975年(昭和50)10月1日 | 4診療科 |

| 星陵地区の現在地に研究所棟新築・移転 | 1977年(昭和52)3月23日 | |

| 放射線科設置 | 1978年(昭和53)10月1日 | 5診療科 |

| 電子医学研究部門設置 | 1979年(昭和54)4月1日 | 13研究部門 |

| 医学部附属動物実験施設腫瘍実権棟が竣工 | 1980年(昭和55)3月 | |

| 星陵地区の現在地に附属病院等新築・移転 | 1980年(昭和55)3月31日 | |

| 創立40周年記念式典、記念シンポジウム | 1981年(昭和56)12月5日 | |

| 医学部附属動物実験施設腫瘍分室設置 | 1982年(昭和57)12月20日 | |

| 癌細胞保存施設設置 | 1984年(昭和59)4月11日 | |

| イリノイ大学工学部バイオアクスティクス研究所(アメリカ)と部局間学術交流協定を締結 | 1988年(昭和63)8月29日 |

| 創立50周年記念「仙台国際学術シンポジウム」 | 1991年(平成3)11月14-16日 | 「がん研究の最前線」国際センター |

| 創立50周年記念式典 | 1992年(平成4)2月22日 | |

| 加齢医学研究所へ改組 遺伝子導入研究分野、神経機能情報研究分野、基礎加齢神経研究分野(客員)新設 | 1993年(平成5)4月1日 | 5研究部門、16研究分野 |

| 第100回集談会開催(所内研究会) | 1993年(平成5)6月1日 | |

| 癌細胞保存施設を附属医用細胞資源センターへ改組 | 1997年(平成9)4月1日 | 16研究分野、1附属施設 |

| 外部評価(高久史麿委員長) | 1998年(平成10)10月21日 1999年(平成11)2月8日 | 1999年(平成11)3月報告書発行 |

| 遼寧省腫瘤病院・遼寧省腫瘤研究所(中国)と部局間学術交流協定を締結 | 1998年(平成10)12月7日 | |

| 附属病院の廃止、医学部附属病院との統合(*医療機関としての加齢医学研究所附属病院は、学内措置で平成12年9月30日まで存続) | 2000年(平成12)4月1日 | 内科→遺伝子・呼吸器内科 外科→呼吸器外科 化学療法科→腫瘍内科 小児科→小児腫瘍科 放射線科→加齢核医学科 |

| 生命科学研究科の基幹講座、協力講座として参画 | 2001年(平成13)4月1日 | 基幹1(仲村)、協力3(佐竹、帯刀、松崎) |

| 旧病院棟の改修(プロジェクト総合研究棟) | 2001年(平成13) | 2002年(平成14)3月25日完成 |

| 臨床医工学(フクダ電子)寄附研究部門設置 | 2003年(平成15)4月1日 | 2008年(平成20)3月31日設置期間満了 |

| スモレンスクステートメディカルアカデミー(ロシア)と部局間学術交流協定を締結 | 2003年(平成15)7月18日 | |

| 東北大学病院設置 | 2003年(平成15)10月1日 | 歯学部附属病院の統合 |

| 国立大学法人東北大学に移行 | 2004年(平成16)4月1日 | |

| 附属ゲノムリサーチセンター設置 | 2004年(平成16)4月1日 | 16研究分野、2附属施設 |

| 脳機能開発研究分野設置 | 2006年(平成18)4月1日 | 17研究分野、2附属施設 |

| 外部評価(鶴尾隆委員長)(法人化後3年間の中間評価) | 2007年(平成19)1月16-17日 | 2007年(平成19)3月報告書発行 |

| 新教員制度施行 | 2007年(平成19)4月1日 | |

| 抗感染症薬開発寄附研究部門設置 | 2007年(平成19)4月1日 | |

| 臨床研究分野の医学部への統合検討 | 2007年(平成19)4月19日 | |

| ブレイン・ダイナミクス研究棟竣工 | 2007年(平成19)4月 | |

| 加齢老年医学研究分野設置 | 2008年(平成20)1月1日 | 18研究分野、2附属施設 |

| キューバニューロサイエンスセンター(キューバ)と部局間学術交流協定を締結 | 2008年(平成20)3月11日 | |

| 呼吸器腫瘍研究分野廃止 | 2008年(平成20)3月31日 | 17研究分野、2附属施設 |

| 認知機能発達(公文教育研究会)寄附研究部門設置 | 2008年(平成20)4月1日 | |

| 臨床医工学研究分野(客員)設置 | 2008年(平成20)4月1日 | 18研究分野、2附属施設 |

| ブレイン・イメージング研究棟竣工 | 2008年(平成20)4月 | |

| 実験研究棟改修 | 2008年(平成20) | 2009年(平成21)3月25日完成 |

| マサリク大学医学部(チェコ)と部局間学術交流協定を締結 | 2008年(平成20)5月28日 | |

| 加齢生体防御学研究分野設置 | 2008年(平成20)7月1日 | 18研究分野、2附属施設(発達病態研究分野の名称変更) |

| 「AARP」(旧全米退職者協会、米国ワシントン)と包括的学術協定を締結 | 2009年(平成21)3月23日 | |

| 遺伝子実験センター設置(全学施設) | 2009年(平成21)4月1日 | |

| 加齢ゲノム制御プロテオーム(DNA修復)寄附研究部門設置 | 2009年(平成21)4月1日 | |

| 加齢医学研究拠点(単独型共同利用・共同研究拠点)に認定 | 2009年(平成21)6月25日 | 有効期間:2010年(平22)4月1日〜2016年(平28)3月31日 |

| 附属スマート・エイジング国際共同研究センター設置 | 2009年(平成21)10月1日 | 18研究分野、3附属施設 |

| 仙台市教育委員会と組織的連携協力に関する協定を締結 | 2010年(平成22)2月19日 | |

| 基礎加齢研究分野設置 | 2010年(平成22)3月1日 | 19研究分野、3附属施設 |

| 臨床医工学研究分野(客員)廃止 | 2010年(平成22)3月31日 | 18研究分野、3附属施設 |

| 3研究部門へ改組 | 2010年(平成22)4月1日 | 3研究部門、18研究分野、3附属施設 |

| マギル大学モントリオール神経研究所(カナダ)と部局間学術交流協定を締結 | 2010年(平成22)6月8日 | |

| 基礎加齢神経研究分野(客員)廃止 | 2010年(平成22)10月14日 | 17研究分野、3附属施設 |

| イン・シリコ解析研究分野設置 | 2010年(平成22)11月1日 | 18研究分野、3附属施設 |

| スマート・エイジング国際共同研究センター棟竣工 | 2011年(平成23)2月15日 | |

| 分子腫瘍学研究分野設置 | 2011年(平成23)3月1日 | 19研究分野、3附属施設 |

| 遺伝子機能研究分野廃止 分子発生研究分野廃止 附属ゲノムリサーチセンター廃止(代謝制御分野に転換) | 2011年(平成23)3月31日 | 17研究分野、2附属施設 |

| 代謝制御分野設置 プロジェクト研究推進分野設置 | 2011年(平成23)4月1日 | 19研究分野、2附属施設 |

| 高齢者薬物治療開発研究部門が発足 | 2011年(平成23)7月1日 | |

| トリノ大学(イタリア)と部局間学術交流協定を締結 | 2011年(平成23)7月21日 | |

| 創立70周年記念式典、国際シンポジウム | 2011年(平成23)11月28-29日 | |

| ユヴァスキュラ大学(フィンランド)と部局間学術交流協定を締結 | 2012年(平成24)4月12日 | |

| コペンハーゲン大学ヘルシーエイジング研究センター(デンマーク)と部局間学術交流協定を締結 | 2012年(平成24)9月26日 | |

| 西南大学心理学部(中国)と部局間学術交流協定を締結 | 2012年(平成24)11月5日 | |

| 遺伝子情報研究分野廃止 分子神経研究分野廃止 | 2013年(平成25)3月31日 | 17分野、2附属施設 |

| 遺伝子発現制御分野設置 | 2013年(平成25)4月1日 | 18分野、2附属施設 |

| テマセック・ポリテクニック(シンガポール)と部局間学術交流協定を締結 | 2013年(平成25)7月15日 | |

| 免疫遺伝子制御研究分野廃止 | 2014年(平成26)3月31日 | 17分野、2附属施設 |

| 腫瘍生物学分野設置 | 2014年(平成26)4月1日 | 18分野、2附属施設 |

| マッコーリー大学・オーストラリアン・スクール・オブ・アドバンスト・メディシン(オーストラリア)と部局間学術交流協定を締結 | 2014年(平成26年)4月15日 | |

| 附属非臨床試験推進センター設置 | 2015年(平成27)4月1日 | 18分野、3附属施設 |

| 非臨床試験推進分野設置 | 2015年(平成27)4月1日 | 19分野、3附属施設 |

| ユビキタスセンサー研究分野設置 | 2015年(平成27)4月1日 | 20分野、3附属施設 |

| 呼吸不全電子医学分野設置 | 2015年(平成27)4月1日 | 21分野、3附属施設 |

| 応用脳科学研究分野設置 | 2015年(平成27)4月1日 | 22分野、3附属施設 |

| 加齢医学研究拠点(共同利用・共同研究拠点)に再認定 | 2016年(平成28)1月14日 | 認定の有効期間:平成28年4月1日~平成34年3月31日 |

| アラブ首長国連邦大学医学健康科学部(UAE)と部局間学術交流協定を締結 | 2016年(平成28年)5月25日 | |

| レディング大学心理学・臨床言語科学部(イギリス)と部局間学術交流協定を締結 | 2016年(平成28年)9月14日 | |

| スマート・エイジング学際研究重点拠点の開所 | 2016年(平成28)10月1日 | |

| シドニー大学(オーストラリア)と部局間学術交流協定を締結 | 2017年(平成29年)2月14日 | |

| 附属スマート・エイジング国際共同研究センター廃止 | 2017年(平成29)3月31日 | 22研究分野、2附属施設 |

| 代謝制御分野廃止 | 2017年(平成29)3月31日 | 21分野、2附属施設 |

| 病態臓器構築分野廃止 | 2017年(平成29)3月31日 | 20分野、2附属施設 |

| 高齢者薬物治療開発寄付研究部門廃止 | 2017年(平成29)3月31日 | 19分野、2附属施設 |

| スマート・エイジング学際研究重点拠点から、スマート・エイジング学際重点研究センターへ改組 | 2017年(平成29)4月1日 | |

| 脳機能開発研究分野廃止 | 2017年(平成29)4月1日 | 18分野、2附属施設 |

| 人間脳科学研究分野設置 | 2017年(平成29)4月1日 | 19分野、2附属施設 |

| 創立75周年記念、東北大学 知のフォーラム | 2017年(平成29)5月10-26日 | |

| ベルゲン大学(ノルウェー)と部局間学術交流協定を締結 | 2017年(平成29年)5月10日 | |

| カスティーリャ・ラ・マンチャ大学(スペイン)と部局間学術交流協定を締結 | 2017年(平成29年)12月19日 | |

| 抗感染症薬開発寄附研究部門廃止 | 2018年(平成30)3月31日 | 18分野、2附属施設 |

| 認知健康科学研究分野設置 | 2018年(平成30)12月1日 | 19分野、2附属施設 |

| 長庚大学健康加齢研究所(台湾)と部局間学術交流協定を締結 | 2018年(平成30年)12月18日 | |

| 生体代謝制御学分野設置 | 2019年(平成31)1月1日 | 20分野、2附属施設 |

| 腫瘍循環研究分野廃止 | 2019年(平成31)3月31日 | 19分野、2附属施設 |

| 環境ストレス老化研究センター設置 | 2019年(令和元年)10月10日 | 19分野、3附属施設 |

| 国立中正大学高齢社会創造研究センター(台湾)と部局間学術交流協定を締結 | 2019年(令和元年)7月8日 | |

| モドミクス医学分野設置 | 2019年(令和元年)10月1日 | 20分野、3附属施設 |

| 環境ストレス老化研究センターから附属環境ストレス老化研究センターへ改組 | 2021年(令和3年)4月1日 | |

| 機能画像医学研究分野と老年医学分野を臨床加齢医学研究分野に統合 | 2021年(令和3年)4月1日 | 19分野、3附属施設 |

| 生体情報解析分野設置 | 2021年(令和3年)10月1日 | 20分野、3附属施設 |

| 統合生理学研究分野設置 | 2021年(令和3年)10月1日 | 21分野、3附属施設 |

| 創立80周年記念植樹 | 2021年(令和3年)12月17日 | |

| 認知行動脳科学研究分野設置 | 2022年(令和4年)6月1日 | 22分野、3附属施設 |

| 認知機能発達(公文教育研究会)寄附研究部門廃止 | 2023年(令和5年)3月31日 | 21分野、3附属施設 |

| 認知症治療医薬開発寄附研究部門廃止 | 2023年(令和5年)3月31日 | 20分野、3附属施設 |

| 認知健康科学研究分野廃止 | 2023年(令和5年)8月31日 | 19分野、3附属施設 |

| 生体代謝制御学分野廃止 | 2023年(令和5年) 12月31日 | 18分野、3附属施設 |

| 腫瘍循環研究分野廃止 | 2024年(令和6年) 3月31日 | 17分野、3附属施設 |

| 臨床腫瘍学研究分野廃止 | 2024年(令和6年) 3月31日 | 16分野、3附属施設 |

| 神経機能情報研究分野廃止 | 2024年(令和6年) 3月31日 | 15分野、3附属施設 |

| 基礎加齢研究分野廃止 | 2025年(令和7年) 3月31日 | 14分野、3附属施設 |

| 加齢生物学分野設置 | 2025年(令和7年) 7月1日 | 15分野、3附属施設 |

| 名称 | 教員 |

|---|---|

| 遺伝子発現制御分野 | 本橋 ほづみ 教授 |

| 遺伝子導入研究分野 | 高井 俊行 特任教授(研究) |

| 生体防御学分野 | 小笠原 康悦 教授 |

| モドミクス医学分野 | 魏 范研 教授 |

| 生体情報解析分野 | 河岡 慎平 准教授 |

| 加齢生物学分野 | 河本 新平 教授 |

| イン・シリコ解析研究分野 | 木下 賢吾 教授 |

| 名称 | 教員 |

|---|---|

| 分子腫瘍学研究分野 | 田中 耕三 教授 |

| 腫瘍生物学分野 | 千葉 奈津子 教授 |

| 呼吸器外科学分野 | 岡田 克典 教授 |

| 名称 | 教員 |

|---|---|

| 応用脳科学研究分野 | 川島 隆太 教授 |

| 人間脳科学研究分野 | 杉浦 元亮 教授 |

| 臨床加齢医学研究分野 | 瀧 靖之 教授 |

| 統合生理学研究分野 | 佐藤 亜希子 准教授 |

| 認知行動脳科学研究分野 | 細田 千尋 准教授 |

| 名称 | 教員 |

|---|---|

| 附属医用細胞資源センター | 小笠原 康悦 教授 |

| 名称 | 教員 |

|---|---|

| 心臓病電子医学分野 | 岡田 克典 教授 |

| 生体計測研究分野 | 西條 芳文 教授 |

| 呼吸不全電子医学分野 | 岡田 克典 教授 |

| 名称 | 教員 |

|---|---|

| 酸化ストレス応答研究分野 | 本橋 ほづみ 教授 |

| 核酸修飾・損傷応答研究分野 | 田中 耕三 教授、魏 范研 教授、千葉 奈津子 教授 |

| 免疫応答研究分野 | 小笠原 康悦 教授 |

| 精神ストレス応答研究分野 | 佐藤 亜希子 准教授 |

| 生体情報解析分野 | 河岡 慎平 准教授 |

| 名称 | 教員 |

|---|---|

| 脳MRIセンター | 杉浦 元亮 教授 |

| 名称 | 教員 |

|---|---|

| 先端研究小動物MRIセンター | 田中 耕三 教授 |

| 名称 | 教員 |

|---|---|

| 実験動物管理室(動物実験施設腫瘍分室) | 小笠原 康悦 教授 |

| 共通機器管理室 | 魏 范研 教授 |

| 広報情報室 | 田中 耕三 教授、杉浦 元亮 教授 |

| フェロー | 氏名 |

|---|---|

| 加齢研フェロー研究グループ | 安井 明 (Akira YASUI) |

ヒト用3T-MRI,小動物用7T-MRIをはじめとし,MEG,EEG,NIRS等の各種最先端脳イメージング装置と大規模脳画像データベースを駆使して,世界を先導する脳イメージング研究を推進しています。

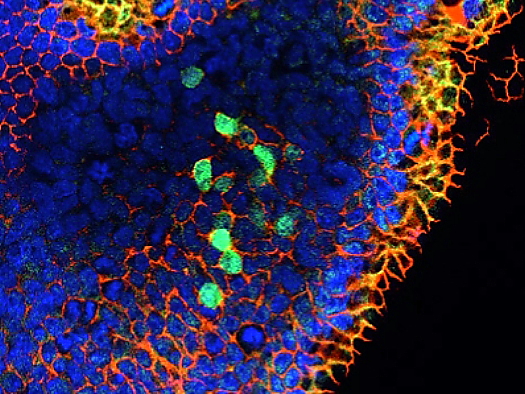

さまざまなヒト癌細胞,正常細胞,動物腫瘍細胞,正常機能保持細胞,単クローン抗体産生ハイブリドーマ細胞などの新たな細胞株を樹立開発するとともに,貴重な細胞の収集に努め,細胞保存,供給,品質管理,データベース構築,インターネット公開を行っています。

シーケンサーやPCRをはじめとし,顕微鏡,セルソータ,イメージアナライザ等,研究に必要な機器を集中管理し,学内はもとより学外の研究者にも提供しています。

| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |

|---|---|---|

| ABI 3130 | DNAシーケンサー、マルチキャピラリー(4本) | Applied Biosystems |

| ABI 3130xl | DNAシーケンサー、マルチキャピラリー(16本) | Applied Biosystems |

| CFX96 | リアルタイムPCR | BIO-RAD |

| 4D-Nucleofector | 遺伝子導入装置 | Lonza |

| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |

|---|---|---|

| BZ-9000 | 蛍光顕微鏡 | KEYENCE |

| TCS-SP8 | 共焦点レーザースキャン顕微鏡 | Leica |

| TEM H-7600 | 透過電子顕微鏡 | 日立ハイテクノロジーズ |

| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |

|---|---|---|

| Cytomics FC500 | 全自動細胞解析装置 | BECKMAN COULTER |

| EPICS ALTRA | 超高速セルソーター | BECKMAN COULTER |

| LSRFortessa | 全自動細胞解析装置 | BD |

| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |

|---|---|---|

| LAS4000mini | ルミノ・イメージアナライザー | GEヘルスケア |

| FLA-7000 | RI、蛍光、デジタイズによるイメージングのマルチスキャナー | GEヘルスケア |

| OPT Scanner 3001 | 光学三次元イメージングシステム(*利用中止) | Medical Research Council Technology |

| AVIZO, Amira | 3D解析ソフト | Visualization Sciences Group(VSG) |

| IVIS Lumina II | 蛍光・発光生体画像解析装置 | Caliper Life Sciences |

| SpectraMax M2e | 蛍光マイクロプレートリーダー、分光光度計 | Molecular Devices |

| Lmax II 384 | 発光マイクロプレートリーダー | Molecular Devices |

| DU 640 | 紫外可視分光解析システム(190-1100nm) | BECKMAN |

| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |

|---|---|---|

| BIACORE2000 | 生体分子間相互作用解析 | GEヘルスケア |

| BLItz | タンパク質パーソナルアッセイシステム | Pall ForteBio社 |

| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |

|---|---|---|

| CS150GX | 超遠心機(小型) | 日立工機 |

| CP65 β | 超遠心機(大型) | 日立工機 |

| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |

|---|---|---|

| PX-H10000 | 大判インクジェットプリンター | EPSON |

| iPF8300 | 大判インクジェットプリンター(A4からB0ノビ幅サイズ) | CANON |

| トリミング台 | ハサミ・カッター・カッティングマット・定規 |

| 装置名(機種) | 目的・機能 | メーカー |

|---|---|---|

| MBR-1520R | X線血液照射装置 | 日立メディコ |

| BR-3000L | 恒温振とう培養機 | TAITEC |

| CM1900 | 凍結ミクロトーム | Leica |

| HA-320RS | ラミネート(A4, A3) | 明光商会 |

| 共通低温室 | 室内温度4℃ | |

| 共通P2実験室 | P2レベル・微生物 |

加齢医学研究所は常に、各研究領域において卓越した意欲ある有能な人材を求めています。 以下の4つの領域の扉を開いてみてください。未来に挑戦し、あなたの力を発揮できる場所がそこにあるかもしれません。

加齢メカニズムの解明

|

難治性がんの克服 |

加齢脳疾患の克服

|

スマート・エイジングの実現 |

東北大学 星陵キャンパス

東北大学 星陵キャンパス仙台駅から仙台市営地下鉄南北線「泉中央行き」に乗車(約5分)、北四番丁駅下車、北2出口より徒歩約15分。 仙台市交通局(地下鉄)

仙台駅西口バスプール9番のりばから899系統「東北大学病院経由 子平町・北山循環」に乗車(約15分)、加齢医学研究所近隣バス停(東北大学病院前、歯学部・東北会病院前、星陵町)下車、徒歩約5分。 仙台市交通局(バス)

仙台駅から加齢医学研究所まで所要時間約10分〜15分。

仙台空港から仙台駅まで仙台空港アクセス線で約25分。 仙台空港鉄道株式会社

加齢医学研究所では,企業・団体や個人の皆様からの,学術研究や教育の充実・発展を目的とする寄附をお願いしています。

お問い合わせ

加齢医学研究所 経理係

電話: 022-717-8447

E-mail: ida-kei*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

〇共同研究に関する事

加齢医学研究所 研究推進係

E-mail:ida-sen*grp.tohoku.ac.jp(* を@に置き換えてください)

電話:022-717-8445

〇ご寄附に関する事

加齢医学研究所 経理係

E-mail:ida-kei*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

電話:022-717-8447

加齢医学研究所は、生命の誕生から発達、成熟、老化、死に至る加齢の基本的メカニズムを解明しています。 得られた研究成果を応用して、加齢に伴う認知症などの脳・神経疾患や難治がんなどの克服を目指し、先端的予防・診断・治療法や革新的医療機器の開発を行っています。 さらに、加齢医学の中核的研究センターとして先導的な国際共同研究を展開し、世界をリードする拠点であることを目指します。

東北大学加齢医学研究所

〒980-8575

仙台市青葉区星陵町4-1

電話: 022-717-8443

FAX: 022-717-8452

E-mail: web-admin@idac.tohoku.ac.jp