アブラナ科野菜由来成分のスルフォラファングルコシノレートの継続的な摂取が高齢者の生活の質を改善!

〜健康な高齢者を対象とした二重盲検無作為比較対照試験で検証〜

【発表のポイント】

⚫ アブラナ科野菜由来の健康成分”スルフォラファングルコシノレート(以下SGSと記載)”(※1)の摂取による栄養介入効果を無作為比較対照試験で検証。

⚫ 健康な高齢者がSGSを12週間毎日摂取すると、認知機能の一つである処理速度が向上し、怒りや混乱や抑うつなどを含む全般的なネガティブ感情が低減することを明らかにした。

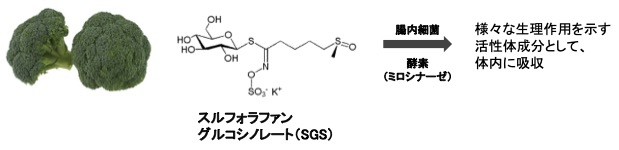

※1 スルフォラファングルコシノレート(SGS)について

スルフォラファングルコシノレートはブロッコリーなどのアブラナ科の野菜に含まれており、摂取した後に、腸内細菌による分解を受け、解毒作用、抗酸化作用、抗炎症作用などを示す活性体に変換され、体内に吸収されます。

【概要】

加齢による認知機能の低下やネガティブ感情の増加は、高齢者の生活の質を低下させる要因です。そのため、高齢者の認知機能やネガティブ感情を改善させる方法の提案と実証は、大きな注目を集めています。東北大学加齢医学研究所の野内類准教授と川島隆太教授を中心とする研究グループとカゴメ株式会社は、ブロッコリー等のアブラナ科野菜に多く含まれている健康成分であるSGSの摂取に注目し、健康な高齢者の認知機能や感情状態に及ぼす効果を、無作為比較対照試験を用いて検証しました。その結果、SGSを含むサプリメントを12週間毎日摂取した群(SGS群)は、SGSが一切含まれていないプラセボサプリメントを摂取した群(プラセボ群)よりも、認知機能(処理速度)が向上し、怒りや混乱や抑うつなどを含む全般的なネガティブ感情が低下することが明らかになりました。

本研究の成果は、2022年7月29日にオンライン雑誌のFrontiers in Aging Neuroscience誌に掲載されました。

図1 SGSの説明

【問い合わせ先】

東北大学加齢医学研究所 認知健康科学研究分野

担当:野内 類

電話番号:022-717-8952

E-mail:rui*tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)