マスクの低着用率や高い人的接触レベルがインフルエンザ流行と関係する ~感染症対策の有効性を改めて示唆~(認知機能発達寄附研究部門:竹内准教授)

【発表のポイント】

⚫ 2020 年半ば、通常なら年半ばにインフルエンザが流行している時期、感染対策の水準が高いほとんどの国で、インフルエンザはパンデミック前に比べて激減していた。

⚫ 2020 年終盤-2021 年序盤、2021 年中盤、2021 年終盤-2022 年序盤の 3 シーズンについて、大規模なオープンデータを用いて,感染症対策とインフルエンザ流行の関係を解析した。

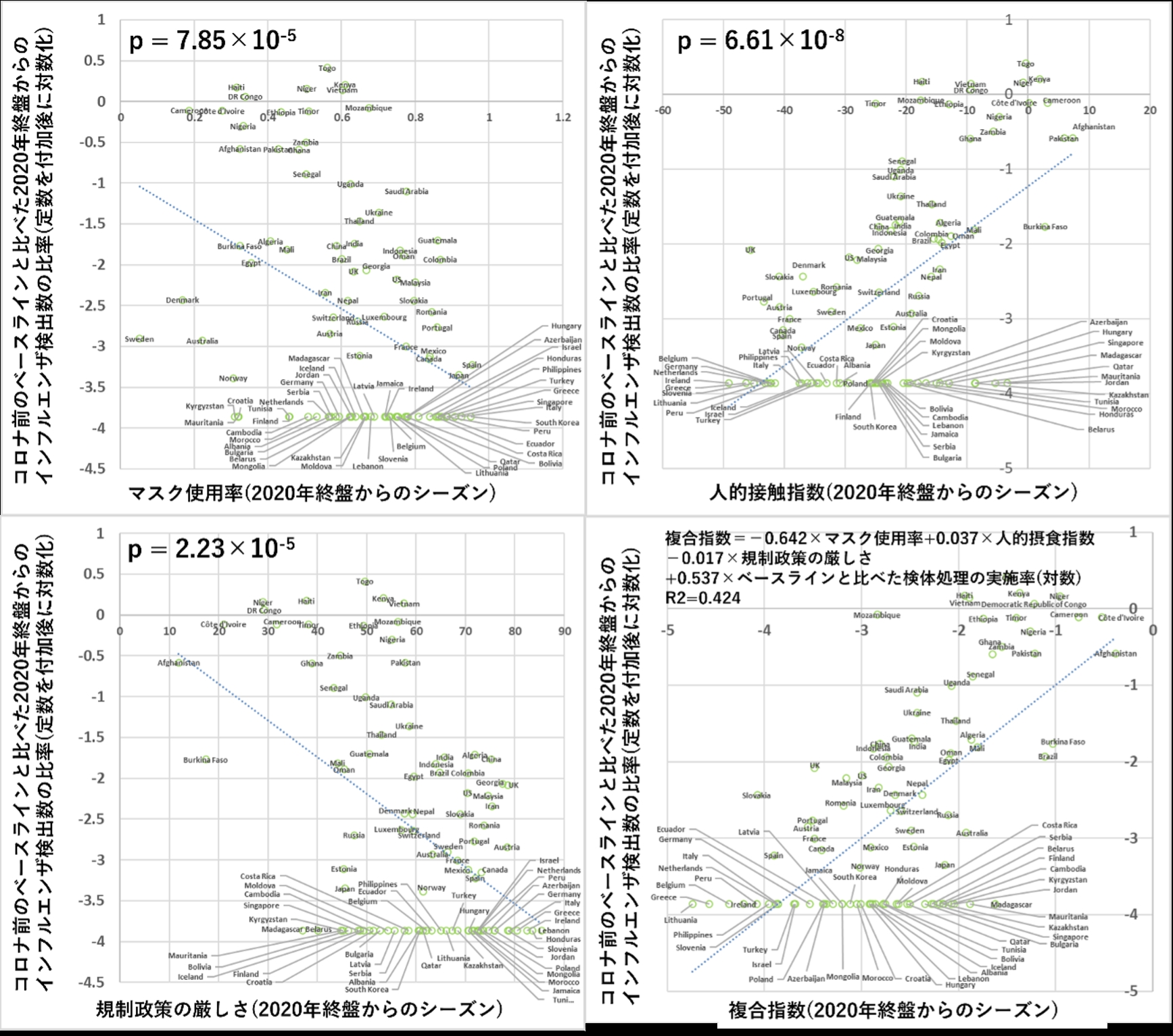

⚫ インフルエンザ検出率の低さは、3 シーズンでマスクの使用率の高さと統計的に有意に関連があり,2 シーズンで人的接触程度の低さと関連があり,1 シーズンで規制政策の厳格指数の高さと弱い関連があることが示された。

【概要】

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックとインフルエンザの流行との関係に注目が集まっています。東北大学加齢医学研究所・認知機能発達(公文教育研究会)寄附研究部門の竹内光准教授・川島隆太教授らの研究グループは、COVID-19 パンデミック下の国別のインフルエンザサーベイランスデータを用いて、各国のベースラインとの比較で、インフルエンザの検出率が各国のマスク着用率、人的接触の程度、複合規制政策の厳しさの程度とどう関連しているかを、北半球と南半球で流行の多い 4 シーズン(20,21 年の 26 週目、52 週目からの 12 週間)で解析しました。2020 年半ばには、分析したほとんどの国で感染対策の水準が高く、インフルエンザはパンデミック前に比べほとんどの国で激減していました。残りの 3 シーズンの解析で、インフルエンザ検出率の低さは 3 シーズンでマスクの使用率の高さと統計的に有意に関連があり,2 シーズンにおいて、人的接触の程度の低さと関連があり、1 シーズンにおいて規制政策の厳格指数の高さと弱い関連がありました。今回の知見により、COVID-19 の感染症対策がインフルエンザの流行に影響を及ぼしていることが示唆されます。

本研究成果は、2023 年 1 月 13 日にウイルス学術誌 Viruses 電子版に掲載されました。

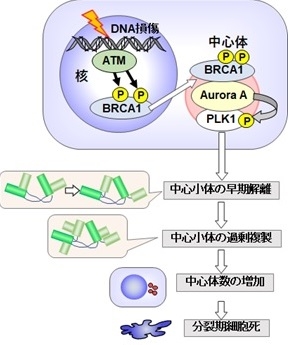

図:NPI とインフルエンザのコロナ前と比べた検出率の関連

【お問い合わせ先】

<研究に関すること>

東北大学加齢医学研究所 認知機能発達寄附研究部門 准教授 竹内 光

TEL:022-717-8457

E-mail:hikaru.takeuchi.b5*tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)

<報道に関すること>

東北大学法人東北大学加齢医学研究所 広報情報室

TEL:022-717-8443

E-mail : ida-pr-office*grp.tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)