2025年2月27-28日の日程で、学際ハブ領域展開プログラムの第二回シンポジウムならびにサテライトシンポジウム「学際ハブが実現する新しいがん悪液質研究」が行われました。学際ハブは金沢大学がん進展制御研究所、大阪大学微生物病研究所、慶應義塾大学先端生命科学研究所、東北大学加齢医学研究所からなる共同事業で、金沢大学がん進展制御研究所が牽引しています。癌・老化・炎症・代謝がキーワードで、今回は、加齢医学研究所がシンポジウム開催を取り仕切りました (写真1)。

2月27日は第二回シンポジウム「健康寿命の延伸に向けた集合知プラットフォームの形成」を開催しました。本学杉本亜砂子理事および加齢医学研究所 田中耕三所長のopening remarks (写真2) でスタートしたシンポジウムは、多様性に富む12名の講演者の先生がたによって大きく盛り上がりました。

▲ 写真1 会場のスマート・エイジング棟国際会議室

▲ 写真2 加齢医学研究所 田中耕三所長の開会の挨拶

最初のセッションは老化&代謝がトピックで、加齢研 佐藤准教授が座長を務め、大阪大学微生物病研究所の石谷太教授のご発表によって幕を開けました。石谷太教授によるキルフィッシュのお話、慶應義塾大学曽我朋義教授のよる代謝解析のご講演、東北大学医学系研究科村上昌平助教による超硫黄分子と筋肉の関係に関するご講演、大阪大学微生物病研究所高倉伸幸教授による血管内皮幹細胞のお話は、いずれも極めて興味深く、質疑の時間が足りないほどでした (写真3) 。休憩時間は加齢研名物の「齋藤さんのコーヒー」や喜久福の大福などが振る舞われました (写真4)。

▲ 写真3 (上段左から)石谷太教授、曽我朋義教授 (下段左から)村上昌平助教、高倉伸幸教授

▲ 写真4 休憩時間の様子

第二セッションはがんに関する研究を中心に、加齢研 千葉教授が座長を務めました。金沢大学がん進展制御研究所の後藤典子教授による乳がん幹細胞のご講演に始まり、同研究所 大島浩子准教授による胃がんの肝臓転移の機構に関するお話、九州大学菊繁吉謙講師先生による慢性骨髄性白血病における代謝制御に関するご発表、加齢医学研究所 田中耕三所長によるがん細胞の染色体異常に関するお話の4件でした(写真5)。

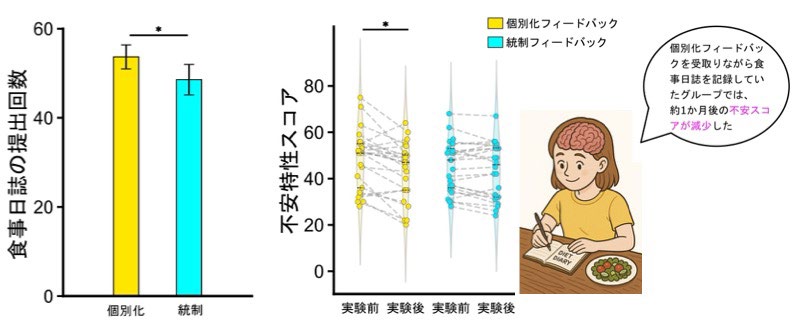

第三セッションはショートトークで、座長は加齢研 瀧教授が務めました。大阪大学微生物病研究所の金森茜特任研究員による細胞外小胞のお話、金沢大学がん進展制御研究所の福田康二助教によるKRAS変異がんのWee1依存性に関するご発表、慶應義塾大学先端生命科学研究所のJiayue Yang特任助教による腸内細菌のお話、そして加齢医学研究所竹本あゆみ助教による社会的な孤独やアバターに関する発表が続きました。学際ハブの多様性が詰まったようなセッションで、議論が大いに盛り上がりました(写真6)。

▲ 写真5 (上段左から)後藤典子教授 、大島浩子准教授 (下段左から)菊繁吉謙講師、田中耕三教授

▲ 写真6 (上段左から)金森茜特任助教、福田康二助教 (下段左から)Jiayue Yang特任助教、竹本あゆみ助教

セッション終了後は金沢大学がん進展制御研究所鈴木健之所長のお話があり、本領域のロゴマークや今後についてのお話がありました。その後、シンポジウム会場であるスマートエイジング研究棟で懇親会が開かれ、学際ハブの今後についての議論に花が咲きました(写真7)。

2月28日はサテライトシンポジウム「学際ハブが実現する新しいがん悪液質研究」が開催されました。学際ハブをきっかけとして4研究所を中心にした新しいがん悪液質研究を推進しようという狙いで、学際ハブ内外から第一線で活躍されている先生がたを招聘しました。

第一セッションは加齢研 魏教授が座長を務め、同研究所 河岡准教授が趣旨説明と問題提起をいたしました。続いて愛知県がんセンターの青木正博分野長によるがん個体の肝臓に対するマルチオミクス解析、金沢大学がん進展制御研究所平尾淳教授によるニコチンアミド代謝を狙った新規計測技術のお話が続きました。第二セッションは加齢研 河岡准教授が座長を務め、大阪大学微生物病研究所高倉伸幸教授 (2日連続のご講演!!) による血管をターゲットにした悪液質制御のご発表、京都府立医科大学髙山浩一教授によるがん悪液質治療の最前線に関するお話、最後に国立がんセンターの光永修一医長によるがん悪液質のトランスレーショナル研究に関するご講演でした。高山浩一教授と光永修一医長はがん悪液質に関する臨床研究の最前線にいらっしゃり、臨床・基礎の両方の先生がたが議論し合う素晴らしいセッションとなりました (写真8)。最後のディスカッションセッションではそれぞれの先生がたがセッションを総括するコメントを出され、実りある議論がなされました。

▲ 写真7 第一日目終業後の懇親会

▲ 写真8 (上段左から)青木正博分野長、平尾淳教授 (下段左から)高倉伸幸教授、高山浩一教授、光永修一医長

学際ハブの今後にとって非常に重要なシンポジウムになりました。

シンポジウムオーガナイザー・教授 魏范研、准教授 河岡慎平