【発表のポイント】

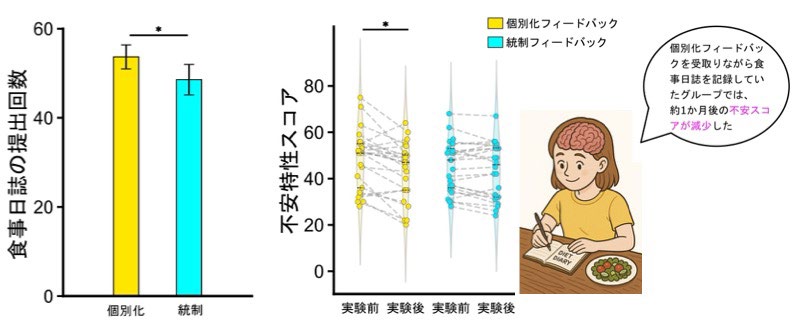

⚫ 平均21歳の健康な大学生約50名を対象に実施した実験で、食事日記を継続的に記録し、そのフィードバックを得ることで、栄養摂取が改善するだけでなく、ウェルビーイングの向上が確認されました。

⚫ 脳の前頭極(注1)の構造が優れている参加者ほど食事日記を継続する傾向が見られ、前頭極が自発的な健康行動の維持に関与している可能性が示唆されました。

⚫ 生活習慣病予防のための健康支援プログラムや企業のウェルビーイング経営、健康経営への応用にも期待される研究成果です。

【概要】

生活習慣病(注2)の増加は社会的な課題であり、若い頃からの健康的な生活習慣が重要です。しかし、その効果が見えづらいため、健康的な食習慣を維持することは難しく、多くの人が途中で挫折してしまいます。

東北大学大学院情報科学研究科・加齢医学研究所細田千尋准教授と花王株式会社の共同研究グループは、将来の健康に向けた良い習慣を継続させる脳の仕組みに注目し、支援する方法を検討しました。これまでの研究により、脳の前頭極という部位が、近い将来に向けた行動の維持(GRIT)に関連することは示唆されていましたが、遠い将来の健康目標に対する行動継続への関与の詳細は不明でした。そこで前頭極の構造と健康行動の持続力との関連を調べるとともに、各個人に合わせた個別化フィードバックによる食習慣改善の後押しが可能かを検証しました。その結果、個別化フィードバックが長期的な健康行動の維持とウェルビーイングの向上に有効であることを実証するとともに、前頭極の脳構造が行動維持能力に関与することを明らかにしました。

本成果は2025年5月2日付で科学誌Scientific Reportsに掲載されました。

図1. 本研究のイメージ図。

【用語説明】

注1.前頭極(ぜんとうきょく):大脳の前頭前野の最前部(額の裏あたり)に位置する領域で、ヒトでは特に発達しています。意思決定や計画立案、複数の課題の切り替え、将来の見通しを立てるといった高度な認知機能に関与し、目標に向かって行動を持続する働きを持つとされています。

注2.生活習慣病:食事や運動、喫煙など日々の生活習慣が発症リスクに深く関与する疾患の総称。代表的なものに糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満、心血管疾患などがある。若いうちの不摂生が中高年期の発症につながることから、生活習慣の改善による予防が重要視されている。

【問い合せ先】

(研究に関すること)

東北大学大学院情報科学研究科 准教授 細田 千尋

TEL: 022-795-5813 (研究室直通)

Email: chihiro.hosoda.d8*tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学大学院情報科学研究科

広報室

鹿野 絵里

Email: koho_is*grp.tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)