| 教授 | 医博 岡田 克典 |

| 准教授 | 医博 新井川 弘道 |

| 准教授 | 理博 舟橋 淳一 |

| 講師(兼) | 医博 大石 久 |

| 講師(兼) | 医博 渡辺 有為 |

| 助教(兼) | 医博 野津田 泰嗣(病院講師) |

| 助教 | 医博 鈴木 隆哉(病院講師) |

| 助教(兼) | 医博 渡邉 龍秋(病院講師) |

| 助教(兼) | 医博 平間 崇(病院講師) |

呼吸器外科学分野の沿革

1950年 抗酸菌病研究所外科学部門

1993年 加齢医学研究所呼吸器再建研究分野

2010年 加齢医学研究所呼吸器外科学分野

当科は、1950年に抗酸菌病研究所外科学部門(抗研外科)として発足しました。初代の鈴木千賀志教授着任当初の主な対象疾患は研究所の名称の通り肺結核であり、胸郭成形術に代表される結核の手術が多数行われました。また、日本で最も早い時期に全身麻酔が導入され、肺結核ならびに肺癌に対する肺切除術が開始されました。二代目の仲田 祐教授(1974年着任)は、肺癌検診(宮城方式)、肺癌の手術手技、機能的肺切除適応評価法の確立などに大きな業績を残しました。特に、仲田教授と新田澄郎助教授(後に東京女子医科大学教授)が開発した一側肺動脈性閉塞試験は、機能的に肺切除術が可能かどうかの境界領域にある症例においてゴールドスタンダードとされる検査法となりました。3代目藤村教授(1989年着任)は1960年代から肺移植の基礎的研究に取り組み、世界トップクラスの業績を残しました。また、東北地方を中心とする多数の基幹施設に呼吸器外科医が派遣され、現在15施設を数えるまでになった関連施設のネットワークが確立されました。2000年3月29日に日本で最初の脳死肺移植が加齢医学研究所附属病院で行われました。4代目の近藤 丘教授(2000年着任)は、藤村教授とともに肺移植の基礎研究で大きな業績を残し、特に基礎研究によって開発された細胞外液類似組成液(Ep4液)は、現在EP-TU液として臨床応用され良好な成績が得られています。2000年に加齢学研究所附属病院と医学部附属病院が統合されて東北大学病院が誕生し、以後の診療は、東北大学病院呼吸器外科として行うようになりました。上記の如く2000年に開始された臨床肺移植は、近藤教授退職の2015年3月までに83例となり、5年生存率も70%以上と世界的にみても非常に良好な成績が得られています。2015年4月に5代目教授として岡田克典が就任しました。当分野は、今後も肺癌と肺移植を診療・研究の両輪として、研究所の使命を果たすべく基礎研究にも引き続き力を注いで参ります。

呼吸器外科学分野における研究

基礎研究

小動物肺移植モデルを用いた急性及び慢性移植肺機能不全の解析

集団的リプログラミングとデザイナー細胞を用いた移植可能なバイオ人工肺の開発

ヒトiPS細胞からの効率的な肺オルガノイド作製法の開発

バイオバンク検体を用いた新規肺癌診断治療バイオマーカーの探索とその臨床応用

オルガノイドを使用した肺癌のオーダーメイド治療プラットフォームの開発

肺癌のdriver mutationとそれにより制御される遺伝子の機能解析の研究

肺癌およびリンパ球の共刺激分子・共抑制分子の発現に関する研究

肺癌摘出組織を用いた肺癌特異的T細胞受容体に関連した腫瘍免疫に関する研究

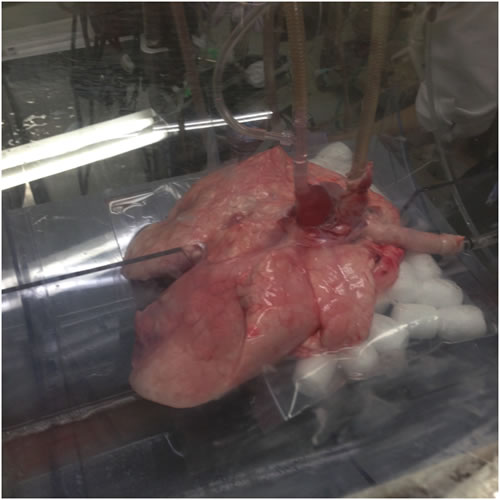

マージナルドナーから健常肺葉移植を目指した移植肺葉機能評価法の確立

局所高濃度酸素測定による肺瘻評価方法の確立

ものづくり日本の技術と哺乳類の冬眠から着想を得た灌流液による新しい臓器保存システムの開発

臨床研究

胸部悪性疾患のRadiomics解析

肺移植登録後の予後また待機中死亡に関連する因子の検証

組織適合性検査からみた肺移植後の予後調査

進行肺癌に対する周術期治療に関する研究

早期肺癌に対するより低侵襲な治療開発に関する研究

JCOGへの症例登録による他施設共同研究

JNETSへの症例登録による他施設共同研究(当施設で登録センターを運営)

局所酸素濃度測定による術中肺瘻評価方法の検証

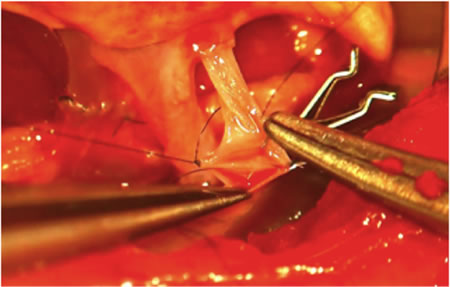

- ▲ ラットの左片肺移植実験。ドナーとレシピエントの肺動脈をmicrosurgical techniqueを

用いて吻合している様子。用いている糸は9-0モノフィラメント糸。

-

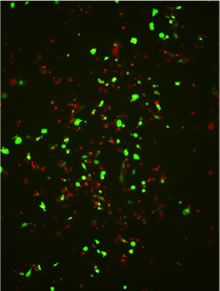

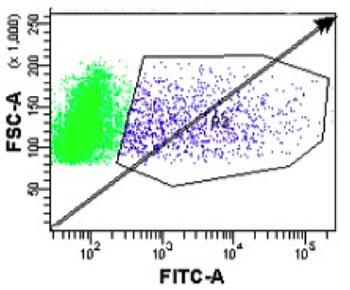

- ▲ ヒト肺癌細胞株に対するプラスミドによる遺伝子導入。細胞核(赤)と

細胞内に取り込まれたプラスミドベクター(緑)を識別し、

FACSによるcell sortingを行い遺伝子導入された細胞を分離した。