-

~人のこころの仕組みを探る~

ヒトの心が脳でどのように実現され個性や病態を生むのか、環境への適応という視点からの解明を目指し、幅広いテーマを対象にfMRI等の脳機能イメージング研究を行っています。”

ヒトの心とは何でしょうか。心の座が脳であるとすれば、それはどのように実現されているのでしょうか。心と脳は複雑な環境に適応しながら、進化・発達してきました。ヒトの脳は社会・文化・経済を作り、我々の生きる環境そのものを大きく変えてしまいました。それでも依然、ヒトの脳の発達は系統発生をたどり、間違いなく身体とつながっています。心と脳は我々の身体と世界との間をどのように取り持っているのでしょうか。なぜそこに個人差があり、時にうまく働かないことがあるのでしょうか。そしてヒトの脳はこれからどう進化し、我々の心と世界をどう変えてゆくのでしょうか。

脳は、外界や身体内部からの入力情報をセンサーから獲得・統合し、記憶と照合して状況を認知し、対応した行動を運動として出力します。この間の情報処理は多数の心の部品(機能モジュール)の組み合わせで実現されています。我々はそれら心の部品とその組み合わせについて、fMRI等の脳機能イメージングを中心に、様々な心理測定方法を併用して研究しています。現実世界の複雑な状況の理解・記憶や、他人の心の共感・推論、それを基にした判断・行動といった、人間ならではの高度な心の働きから、感情や身体感覚といった動物として生存に基本的な情報処理まで、幅広いテーマを研究対象としています。

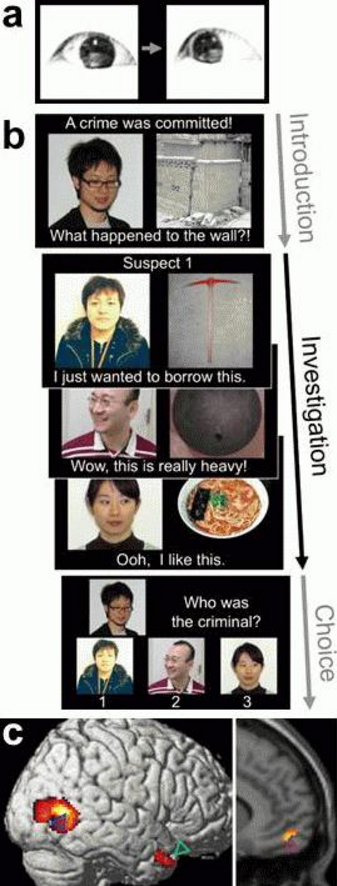

【図注】

視線の動きを検出する能力はヒトでは乳児期から観察され、他者の心情の推測能力(「心の理論」)の発達の一つのカギとする仮説がある。視線の動き刺激(a)と物語理解課題(b)を用いたfMRI実験の結果(c)、前者に対する右中側頭回後部(青△)の脳反応と、物語理解中の他者の心情理解に関わる側頭極(緑△)及び前頭前野吻内側(紫△)の脳反応が被験者間で共変することがわかり、この仮説の証拠が得られた。(Sugiura et al., Soc Cogn Affect Neurosci, 2013, doi: 10.1093/scan/nst119)

例えばこんな研究

鏡の中の自己像を自分であると認知できるか否かは、動物や小児が「自己」という概念を持っているか否かの指標と考えられてきました。またこの能力を高度な社会能力の基盤と考える研究者もおり、この問題は様々な学問領域で注目されてきました。したがって、自分の顔を見ている時に特有に活動する脳領域が明らかになった時、まさにこれが「自己」概念の中枢であると大いに期待されたのも無理はありません。ところがこれらの領域が本当に顔以外の「自己」関連刺激に対しても反応するのかについては、実はこれまで分かっていませんでした。

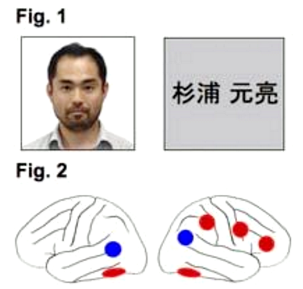

そこで私たちは、自分の顔を見ている時に特有に活動する脳領域が、自分の名前を見ている時にも自己特異的に活動するかどうか、調べてみました[文献1]。被験者さんの顔と名前(Fig. 1)、同様に、よく知っている他人(被験者さんの友人)と知らない人の顏・名前を視覚提示し、被験者さんの脳活動を測定しました。

その結果、自分の顔を見ているときに特有(友人や知らない人の顔を見ているときには見られない)の脳活動は、これまでの研究の結果[文献2,3]と同じく右頭頂・前頭領域、及び両側腹側後頭側頭領域に抽出されました(Fig. 2赤)。ところが、これらの領域はいずれも自分の名前に対しては反応しませんでした。すなわちこれらの領域の反応は「自己」ではなく「自分の顔」に特有の反応だったのです。

一方で、顔と名前の両者に対して自己特有の脳活動パターンが、予想外の形で見つかりました。友人や知らない人の顔・名前を見ているときに反応する両側の側頭頭頂接合部(Fig. 2青)が、自分の顔や名前に対しては反応しなかったのです。これらの領域はコミュニケーションに関わることが知られています[文献4]。他者に接した時に自動的に我々の脳はコミュニケーションを準備する、しかしこれが自分の顔・名前に対しては起きない。つまり脳にとって「自己」の本質は「非他者」と言えるのかも知れません。あるいは鏡の前で自己認知の発達と同時に起こる社会的反応(他者に対する反応)の消失を、反映しているのかも知れません。

Fig.1 視覚刺激の例.顔写真(左)名前(右)

Fig.2 自分の顔特有に反応する領域(赤)と自己認知特有に無反応の領域(青).左半球外側(左)右半球外側(右)

文献

1. Sugiura M, Sassa Y, Jeong H, Horie K, Sato S, Kawashima R.

“Face-specific and domain-general characteristics of cortical responses during self-recognition.”

Neuroimage. 2008;42:414-22.2. Sugiura M, Watanabe J, Maeda Y, Matsue Y, Fukuda H, Kawashima R.

“Cortical mechanisms of visual self-recognition.”

Neuroimage. 2005;24:143-9.3. Sugiura M, Sassa Y, Jeong H, Miura N, Akitsuki Y, Horie K, Sato S, Kawashima R.

“Multiple brain networks for visual self-recognition with different sensitivity for motion and body part.”

Neuroimage. 2006;32:1905-17.4. Sassa Y, Sugiura M, Jeong H, Horie K, Sato S, Kawashima R.

“Cortical mechanism of communicative speech production.”

Neuroimage. 2007;37:985-92.

普段私たちは何気なく言葉によるコミュニケーションを行っていますが、その際、単に言葉の情報を理解するだけでなく、相手の意図、感情やその場の状況(コンテクスト)など社会的情報を適切に理解しなければ、上手にコミュニケーションがとれません。しかしながら、言葉を用いて話し手の意図を理解し、適切な反応(発話)をするという言語コミュニケーション能力に関する脳内メカニズムについてはこれまで言及されていないのが現状です。

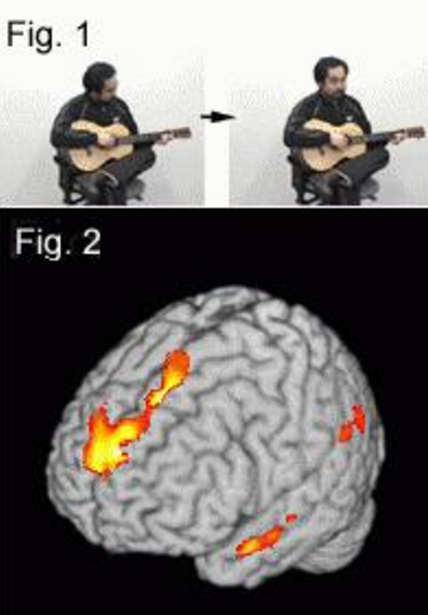

私たちは、他者に話しかけている時に脳のどこが活動するのか、機能的磁気共鳴画像(fMRI)を用いて調べてみました[文献1]。被験者さんには、MRIキャンーの中に入ってもらい、例えば、「ギターを弾いている」というような、ある人が道具を用いてある動作をしている動画をみせて(Fig. 1)、その人に向かって何か一言話しかけてもらう課題(「話しかけ課題」)とその人が何をしているか描写してもらう課題(「描写課題」)をしてもらいました。つまり「話しかけ課題」の時にのみ、その場の状況や相手の気持ちを理解して適切な話しかけが必要になります。

MRI画像を解析したところ、「話しかけ課題」をしている時に、「描写課題」をしている時に比べて、内側前頭前野、両側上側頭回、左側頭-頭頂領域の脳活動が有意に働くことが分かりました(Fig. 2)。興味深いことに、これらの領域は、他者の心の中を推測する能力である「心の理論」を司る脳機能領域でもあります。したがって、他者とコミュニケーションにおいて、他者の意図や信念の推測をすることが重要であることが示唆されます。

Fig.1 Example of stimulus. (adapted by Sassa et al., 2007)

Fig.2 Selective activation for communicative speech production.

文献

1. Sassa Y, Sugiura M, Jeong H, Horie K, Sato S, Kawashima R

“Cortical mechanism of communicative speech production.”

Neuroimage. 37: 985-992, 2007.

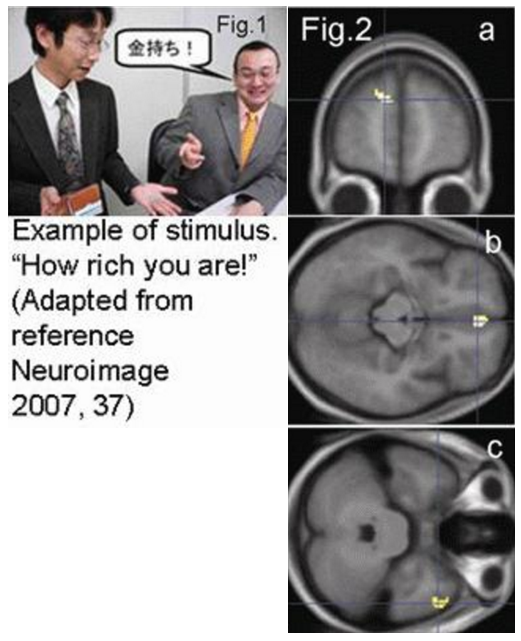

字面と含意にずれのある会話表現の理解には、そのシチュエーションの背景情報が鍵となります。字面上の表現と背景情報の統合→含意の理解というプロセスは、脳のどの領域で行われているのでしょうか。

正常成人被験者を対象に、Fig 1のようなフキダシ付きの会話場面の写真をみた時の脳活動を、fMRIスキャナーで撮像しました。 [1]. 提示した会話場面は皮肉、慣用句、あるいは裏のない表現など様々です。それらの写真を見て、以下の二つの課題を行いました。状況判断課題(一般的な会話場面として普通かどうかを判断)と字面判断課題(セリフの字面が物理的に合っているか否かを判断)です。状況判断課題時に字面判断課題時より優位だったのが内側前頭前皮質(Fig.2a)の脳活動です。右側頭極では2つの課題に関わらず皮肉写真に対して活動を認め(Fig.2b)、内側眼窩前頭前皮質は状況判断課題時にのみ皮肉刺激に対して活動を認めました(Fig.2c)。これら領域は他者の意図を読み取る力(心の理論と言います。)に関わる領域として報告されている場所です。状況適正を意識的に判断する場所が左内側前頭前皮質、背景情報を利用して無意識的に皮肉を認知するのに関わるのが右側頭極、皮肉を意識的に判断するのに関わるのが内側前頭前皮質であると考察されました。

文献

1. Wakusawa K, Sugiura M, Sassa Y, Jeong H, Horie K, Sato S, Yokoyama H, Tsuchiya S, Inuma K, Kawashima R.

“Comprehension of Implicit Meanings in Social Situations Involving Irony: A Functional MRI Study.”

Neuroimage 2007; 37: 1417-1426.

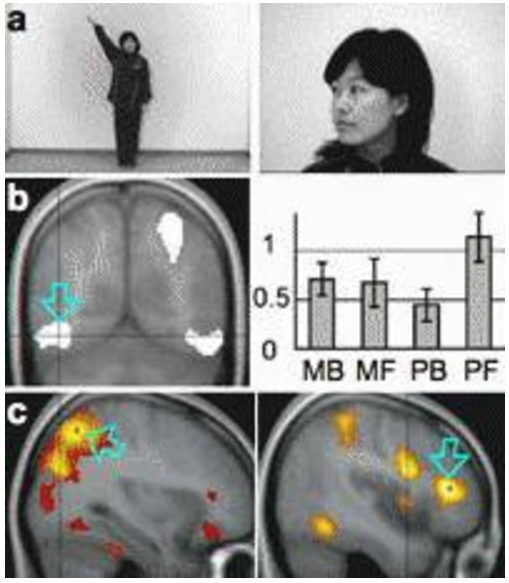

私たちは以前に自分の顔を見ている時にだけ活動する左腹側後頭側頭領域と右頭頂前頭ネットワークを発見し[文献1]、これら2つのネットワークの視覚的自己認知における役割について、以下の仮説を立てました。

仮説1:「自分の顔」は「シンボル」であり、左腹側後頭側頭領域はシンボルとしての自分の顔の処理に関係する(免許証や身分証の写真を思い浮かべて下さい。また同じ領域が文字処理と関係があることが知られています)。

仮説2:子供の時、鏡の中の(自分の)身体動きの視覚的知覚(motion)と、自分自身の身体の動きの感覚(action)との一致を検出した時、自己認知が始まる。このとき右頭頂前頭ネットワークがmotion-actionの一致の検出に関与し、大人になっても「自分の顔」認知に関与し続ける。

私たちは、被験者さんの顔と全身(Fig. 1a)について写真と動画を用意し、4種類の視覚刺戟を見ている時の脳活動について、自分自身の画像を見ている時と他者の画像を見ている時を比較しました[文献2]。仮説1が正しければ、左腹側後頭側頭領域は顔の静止画(PF)を見ている時に一番活動が高い、また仮説2が正しければ右頭頂前頭ネットワークの活動は全身の動画(MB)を見ている時に一番活動が高い、というのが我々の予想でした。結果は、仮説1についてはほぼ私たちの予想通りでした(Fig. 1b)が、仮説2については予想したような脳活動パターンは見られませんでした。さらに、得られた脳活動データについて、脳活動の個人差パターンから領域・ネットワーク間の関係性・独立性を推定する解析[文献3]を行ってみました。その結果、右頭頂葉と前頭前野はそれぞれ独自の活動個人差パターンを持っていることが分かり、異なる働きをしている可能性が示されました。

Fig.1 a 視覚刺激の例 b 左腹側後頭側頭領域の自己認知特異的活動

c 右頭頂葉と前頭前野はそれぞれ独自の活動個人差パターンを示した(文献2より改変)。

文献

1. Sugiura M, Watanabe J, Maeda Y, Matsue Y, Fukuda H, Kawashima R.

“Cortical mechanisms of visual self-recognition.”

Neuroimage. 2005;24:143-9.2. Sugiura M, Sassa Y, Jeong H, Miura N, Akitsuki Y, Horie K, Sato S, Kawashima R.

“Multiple brain networks for visual self-recognition with different sensitivity for motion and body part.”

Neuroimage. 2006;32:1905-17.3. Sugiura M, Friston KJ, Willmes K, Shah NJ, Zilles K, Fink GR.

“Analysis of intersubject variability in activation: An application to the incidental episodic retrieval during recognition test.”

Hum Brain Map. 2007;28:49-58.

日常生活で実際に接する身近な人々と、テレビや新聞でしかお目にかからない有名人。同じ「知っている人物」ですが、脳の中での記憶のされ方には違いがあるのでしょうか。

顔でも声でも名前でも、人物を「知っている」と認知する時には、その人物の記憶に関係のある脳機能モジュールが活動すると考えられます。我々は大学生被験者に名前で人物を認知させるfMRI実験を行い(Fig. 1)、身近な人々の名前(P)と有名人の名前(F)について、知らない名前(U)を見ているときと比べて脳活動が増加する領域を調べました[文献1]。その結果両側の側頭極(TP)と左の側頭頭頂接合部(TPJ)はPとFいずれの認知でも活動が増加し(Fig.2a,b)、両側の後頭側頭頭頂接合部(OTPJ)及び帯状回・楔前部(PCC/Precuneus)はPでFに比べ増加が顕著でした(Fig.2c)。ここから、両側TPと左TPJの活動は人名認知一般に関与すること、一方でOTPJとPCC/Precuneusの活動は、日常生活で実際に接する身近な人々に特有な記憶を反映しているモジュールであること、が分かります。

先行研究の知見から推測すると、左TPJは名前や辞書的知識のモジュール、OTPJとPCC/Precuneusは過去の出来事や空間・社会的認知のモジュール、TPはこれら様々な記憶を関連付けるモジュールである可能性がありますが、今後の検証が必要です。

Fig.1 視覚刺激の例

Fig.2 人名認知課題遂行中に条件間で脳活動の差が見られる領域。P:身近な人物、F:有名人、U:知らない名前。a,b,cはそれぞれ異なる3種類の差分を示す。a P-UはUに比べPで統計的有意に脳活動が増加した領域。b,cも同様。

文献

1. Sugiura M, Sassa Y, Watanabe J, Akitsuki Y, Maeda Y, Matsue Y, Fukuda H, Kawashima R.

“Cortical mechanisms of person representation: recognition of famous and personally familiar names.”

Neuroimage. 2006;31:853-60.

鏡や写真の中の自分と向き合う瞬間というのは、不思議な体験です。同じよく知っている顔でも、家族や友人と向き合うのとはずいぶん違います。鏡に映った自分の顔を自分であると認知することが出来るのは、ヒトを除きごく限られた動物のみで、多くの動物は鏡の中の自分を認知出来ません。子供も小さなうちは鏡の中の自分を認知出来ません。自分の顔を自分であると認知するというこの高次の脳機能は脳のどこで実現されているのでしょう。

私たちはヒトが自分自身の顔写真を見ている時に脳のどこが活動するのか、またその活動パターンはよく知っている他の人の顔を見ている時と、どう違うのか、調べてみました[文献1]。

被験者さんにMRIスキャナーの中に入ってもらい、撮像中にいろいろな顏写真を見せて(Fig.1)、「知っている顔か、知らない顔か」判断してもらいました。被験者さんに見せる顏写真の中には、あらかじめ準備しておいた被験者さん自身の顔写真と、よく知っている他人(被験者さんの友人)の顔、実験スタッフの顔(少しだけ知っている)、被験者さんが知らない人の顏、が含まれています。

MRI画像を解析したところ、Fig.2で赤で示している三つの領域で、自分自身の顔写真を見ている時にだけ脳活動が増えることが分かりました。

これらの領域の活動が、私たちが鏡の中の自分と向かいあっている時に感じる気持と関係あるのかもしれません。また、ヒトとごく限られた動物にだけに許された「自己認知」を可能にしているのかもしれません。

Fig.1 MRIスキャナーの中で被験者は様々な顔写真について、見たことがある顔か否か判断した

Fig.2 自分自身の顔写真を見ている時にだけ活動が増加する領域(赤色で表示)。L:大脳左半球、R:大脳右半球

文献

1. Sugiura M, Watanabe J, Maeda Y, Matsue Y, Fukuda H, Kawashima R.

“Cortical mechanisms of visual self-recognition. Neuroimage.”

2005;24:143-9.

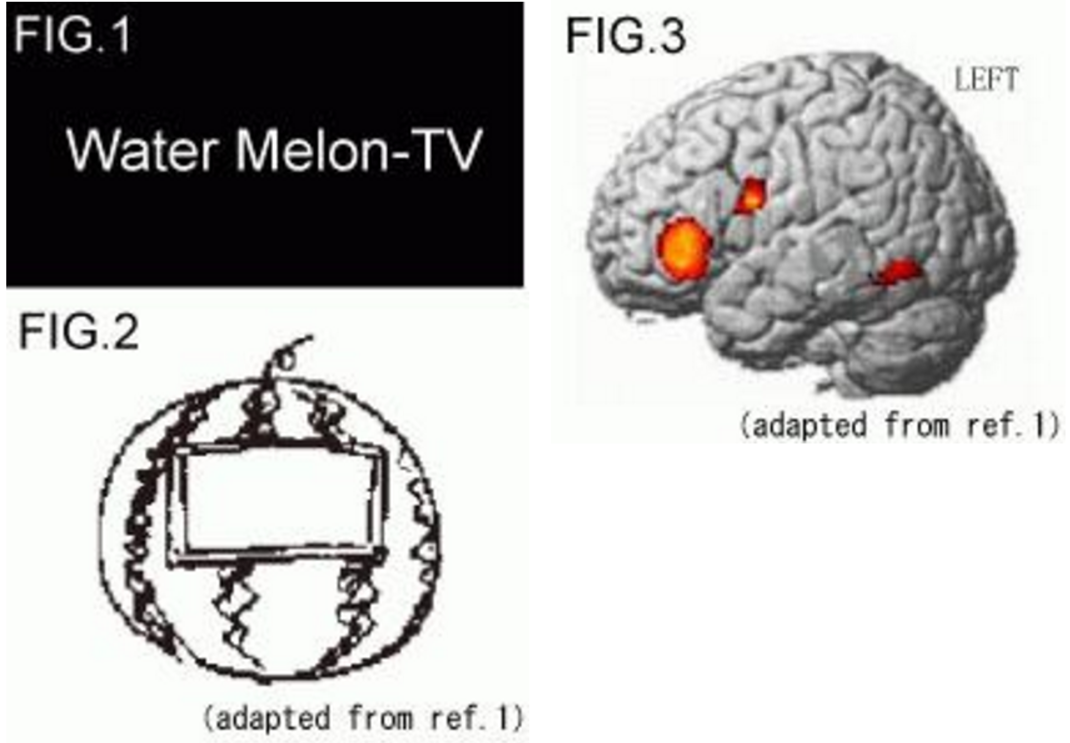

「想像力」は人間を特徴づける精神作用のひとつです。人間は「想像力」によって自分の知っている知識をつなぎ合わせる事で、頭の中に全く新しいもの・アイデアを思い描く事ができます。時にはそれを道具や芸術の形で現実のものとする事で文明が形作られてきました。この「想像力」は脳のどのようなメカニズムから生み出されているのでしょうか?

私たちが「想像力」によって、今まで見たことがない新しいものを頭の中に思い描く際に、脳のどの領域が活動しているのかを、見たことがあるものを想像するだけの場合と比べて調べてみました[文献1]。

被験者さんにMRIスキャナーの中に入ってもらい、撮像中に「すいかテレビ」のような2つの言葉をつなげた合成語を見てもらい(Fig.1)、「すいかテレビ」のような、「現実には存在しない物体を視覚的にイメージ」してもらいました(Fig.2)。その時の脳活動を、「すいか」「テレビ」のような言葉を見て、これらの実物を想像している時の脳活動と比較しました。

MRI画像を解析したところ、ただ「すいか」のような現実にあるものを想像している時に比べて、「想像力」を使って「すいかテレビ」のような新しい物体をイメージしている時には、(Fig.3)のような、左半球の脳活動が増えている事が分りました。

これらの、「意味」や「記憶」と関わる脳の領域の働きが、私たちの「想像力」を生み出しているのかも知れません。

Fig.1 被験者は合成語から、現実には存在しない新しい物体を想像した。

Fig.2 被験者が実験後に描いたスケッチ(すいかテレビ)

Fig.2 「 想像力」を働かせている時に活動が増加する脳の領域(オレンジ色の部分)

文献

1. Yomogida Y, Sugiura M, Watanabe J, Akitsuki Y, Sassa Y, Sato T, Matsue Y, Kawashima R.

“Mental visual synthesis is originated in the fronto-temporal network of the left hemisphere.”

CEREBRAL CORTEX, 2004;14: 1376-1383

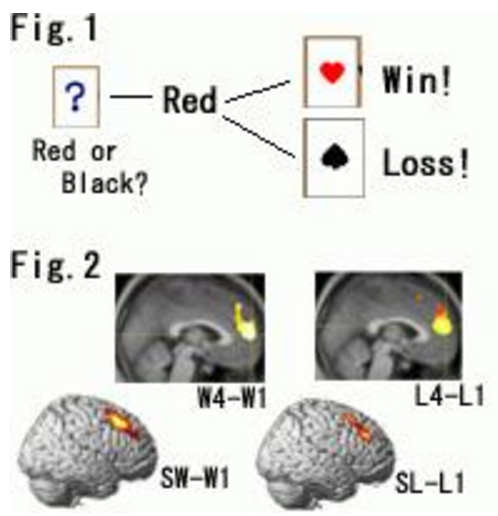

報酬や罰を体験するということは、単なる受動的行為に留まらない。生物が適応を成功させるためには、起こりえる報酬や罰を予測し、それらの性質を判別する能力が求められる。また、その報酬や罰に応じて、注意や覚醒のレベルを変化させ、適切な反応を選択する必要がある。

事象関連機能的磁気共鳴画像の手法を用いて、ヒトが金銭という抽象概念的な報酬と罰の事象を体験する際の脳活動を測定した。この際、報酬や罰の事象が連続するときや、逆の性質の事象に突然切り替わるときなど、特異的な配列を取る場合に注目し、その事象の配列という文脈に依存した脳活動が存在するかどうかについて調べた。36名の健常被検者が実験に参加した。課題は、スクリーン上のトランプのマークが何色であるかを当てるというギャンブル課題であった(Fig.1)。被検者には、マークの色を当てた時(勝ち)に金銭的報酬(増額)があり、外した時(負け)に金銭的罰(減額)があると指示をした。各報酬と罰の大きさは一定であったが、4連勝目(W4)のときと4連敗目(L4)のときに、最も強い情動が引き起こされていたことが、被験者の内省報告からわかった。さらに、4連勝目(W4)のときと4連敗目(L4)のときには、共通して、両側の帯状回前部および前頭前野内側面で有意な脳活動の上昇が認められた(Fig.2:上段)。また、4連敗直後の1勝のとき(SW)と、4連勝直後の1敗(SL)のときには、共通して、右の前頭前野背外側部において有意な脳活動の上昇が認められた(Fig.2:下段)。これらの結果から、金銭という抽象概念的な報酬と罰を体験する際に、その事象の配列という文脈に依存した脳活動が存在しているということが示された。このような文脈に依存した脳活動は、ヒトが環境に応じて適切な反応をする際に重要な役割を担うと思われる。実際、帯状回前部、前頭前野内側面および前頭前野背外側部における機能不全は、様々な精神疾患で報告されている。このことは、うつ病や統合失調症の患者が環境の変化に対して脆弱であるという臨床症状とよく合致しており、病態との関連が示唆された。

Fig.1 ギャンブル課題:被検者はカードが赤か黒かを当てる。当たると金銭的報酬が、外れると金銭的罰がある。

Fig.2 抽象概念的報酬や罰の事象の文脈に依存した脳活動。

W4:4連勝目

L4:4連敗目

SW:4連敗直後の1勝

SL:4連勝直後の1敗

W1/L1:対照

文献

1. Akitsuki Y, Sugiura M, Watanabe J, Yamashita K, Sassa Y, Awata S, Matsuoka H, Matsue Y, Fukuda H, Kawashima R.

“Context-dependent cortical activation in response to financial reward and penalty: An event-related fMRI study.”

Neuroimage 19: 1674-1685, 2003

-

~スマートエイジング社会を目指して~

高齢者の脳機能を増進し認知症の予防や認知症の改善を可能とするシステム、子どもの健全な脳の発達をサポートするシステムの開発を行っています。”

本研究では、脳科学の知識と技術をいかして、何らかの外的刺激もしくは精神作業によって、人間の脳機能や認知機能を維持・向上させたり、疾患や情動状態を改善・回復させ、その結果、全てのひとが、いつまでも健やかで豊かな生活を送ることが可能となる持続的社会の創生を目指しています。

加齢に伴い知恵や知識などを必要とする認知活動は向上しますが、人間のみが特別に発達している前頭前野の機能は成長が終わった直後から直線的に低下します。 我々は、加齢によって失うものの多くは、この前頭前野の機能低下によるものと考え、主として健康な人の前頭前野機能を維持・向上させるシステム開発を行ってきました。これまでに認知症の症状改善(学習療法)、予防につながるシステムを提案し、実際に広く社会で使われています。

本研究は、脳機能イメージングを用いた脳科学基礎研究から、脳MRIや心理指標を評価指標とし、健常群や疾患群を対象とした生活介入実験、社会実践研究、社会貢献活動まで、広い範囲の「人間」に関わる研究を展開しています。

例えばこんな研究

モビリティ&スマートエイジングプロジェクト

東北大学のシーズを融合して、自動車の持つ負の側面(体力低下、環境への影響など)をカバーする、運転するだけで心身の健康を向上させるような、従来の発想にはない、まったく新しい車の在り方・付加価値を持つ車の開発研究を行っています。

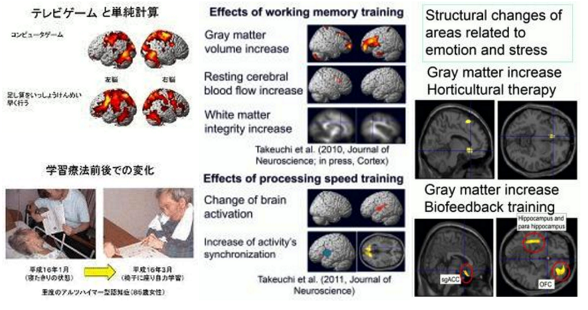

ワーキングメモリートレーニング法開発研究

健常人を対象として、脳機能イメージング研究によってワーキングメモリーに負荷を与える課題を策定し、その課題を生活介入として実践させることで、ワーキングメモリー能力の向上、およびそれの般化効果、脳形態、脳機能、脳血流、脳活動の同期などさまざまな神経メカニズムの変化の検証を行ってきました。他にも単純な課題を素早く行う訓練(処理速度課題訓練)や計算課題を素早く行う訓練、複数のことを同時に行う訓練などに関して同様の研究を行ってきました。

メンタルヘルス改善のための介入研究

成人や被災者を対象に、植物を育てる園芸療法やバイオフィードバック訓練(脳血流や心拍などのシグナルを機器からえてコントロールする訓練)といったさまざまな生活介入方法を用い、メンタルヘルス、ストレスホルモン、脳形態などの変化・改善がみられるか研究してきました。

文献

1. Takeuchi H, Taki Y, Nouchi R, Hashizume H, Sekiguchi A, Kotozaki Y, Nakagawa S, Miyauchi CM, Sassa Y, Kawashima R.

“Effects of working memory-training on functional connectivity and cerebral blood flow during rest.”

Cortex, in press.2. Takeuchi H, Kawashima R.

“Effects of processing speed training on cognitive functions and neural systems. (review)”

Reviews in the Neurosciences, 23(3): 289-301, 2012.3. Takeuchi H, Taki Y, Sassa Y, Hashizume H, Sekiguchi A, Fukushima A, Kawashima R.

“Working memory training using mental calculation impacts regional gray matter of the frontal and parietal regions.”

PLoS ONE, 6(8): e23175:1-12, 2011.4. Takeuchi H, Taki Y, Hashizume H, Sassa Y, Nagase T, Nouchi R, Kawashima R.

“Effects of training of processing speed on neural systems.”

Journal of Neuroscience, 31(34): 12139-12148, 2011.5. Takeuchi H, Taki Y, Kawashima R.

“Effects of working memory training on cognitive functions and neural systems. (review)”

Reviews in the Neurosciences, 21(6): 427-449, 2010.6. Takeuchi H, Sekiguchi A, Taki Y, Yokoyama S, Yomogida Y, Nozomi K, Yamanouchi T, Suzuki S, Kawashima R.

“Training of working memory impacts structural connectivity.”

Journal of Neuroscience, 30(9): 3297-303, 2010. Scored in Faculty of 10007. Uchida S, Kawashima R.

“Reading and solving arithmetic problems improve cognitive functions of normal aged people –A randomized controlled study.”

Age. 30: 21-29, 2008.8. Kawashima R, Okita K, Yamazaki R, Tajima N, Yoshida H, Taira M, Iwata K, Sasaki T, Maeyama K, Usui N, Sugimoto K.

“Reading aloud and arithmetic calculation improve frontal function of people with dementia.”

Journals of Gerontology, Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 60A: 380-384, 2005. -

個人の認知機能情報を脳活動から読みとる心のデコーディングの基礎研究と社会応用研究、集団の脳活動同時計測でコミュニケーションと‘複数脳の共鳴’を繋げる研究を行っています。

自分自身の認知的な処理や心の働きを自覚したり、他の人の認知的な状態を普通に接するだけで読み取ったりするのはとても難しいことです。一方で、脳機能計測技術の進歩によって、実生活のなかで脳活動を持続的に測定することが出来るようになりつつあります。この脳活動に含まれる認知・情動などに関する情報をうまく取り出して利用できれば、広範囲の応用が期待できます。

このような脳科学の実社会への応用を実現するため、我々は近赤外分光装置、核磁気機能画像法、脳波・脳磁図など最新の脳機能計測手法を駆使して、個人の注意や意欲、好み、気分などの認知・情動状態を脳活動から読みとる心のデコーディングの基礎研究と技術開発を行っています。また、人の知的能力や心の健康の増進、知的活動の補助や安全性の確保、商品開発やマーケティング設計など、様々な応用につなげる社会技術研究を行っています。

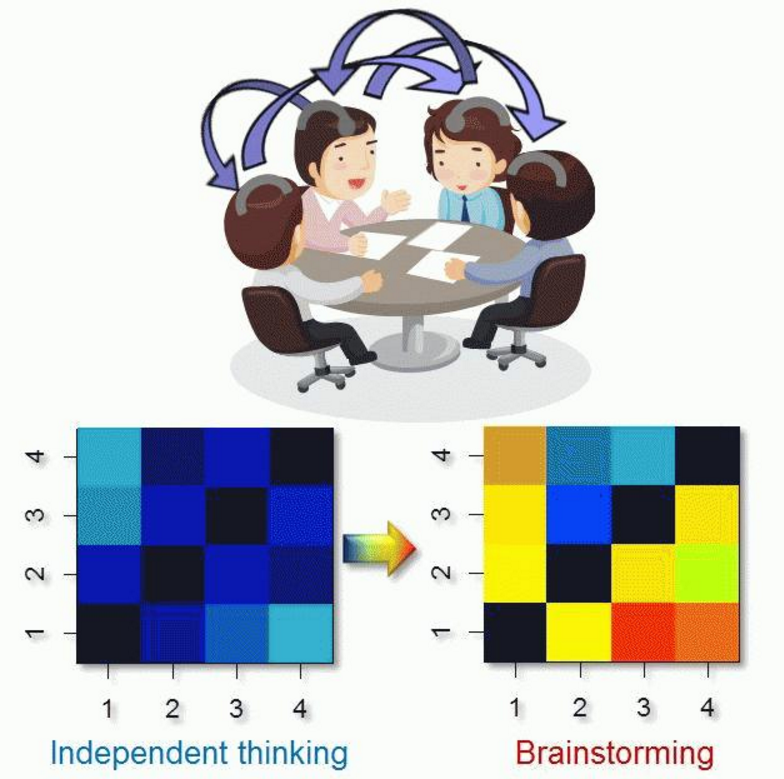

さらに、従来の脳科学研究が個人内の脳活動と認知機能の対応を主な対象としてきたのに対して、最近は相互作用する二者間での脳活動同調などの知見が得られ始めています。これをより幅広い社会的状況に拡張するため、我々は集団の脳活動を同時計測できる超小型装置を新たに開発しました。その技術を用いて社会的インタラクション時の‘複数脳の相互作用’、‘複数脳の共鳴’を明らかにし、コミュニケーションや共感を促進する技術や環境のデザインにつなげる研究を行っています。

例えばこんな研究

fMRIイメージングを用いた認知状態変動のデコーディング

同じ認知課題を繰り返し行うとき上手くできる時とできない時がありますが、このパフォーマンスの変動が特定の脳内ネットワークにおける揺らぐ活動の課題提示前の状態から予測できることを明らかにしました。このように脳活動から読みとれる「認知的構え」は、たとえば教育現場における学習支援や自動車運転時の安全性確保など、様々な応用が可能です。

超小型NIRS同時計測によるコミュニケーション時の複数脳の共鳴

ブレインストーミングのように集団で思考している時と独立に問題を考えている時で前頭前野の活動を同時計測し、個人間での脳活動の関係性強度が集団思考時に有意に高まることを見出しました。この‘複数脳の共鳴’からコミュニケーションの質を評価する手法を研究しています。

-

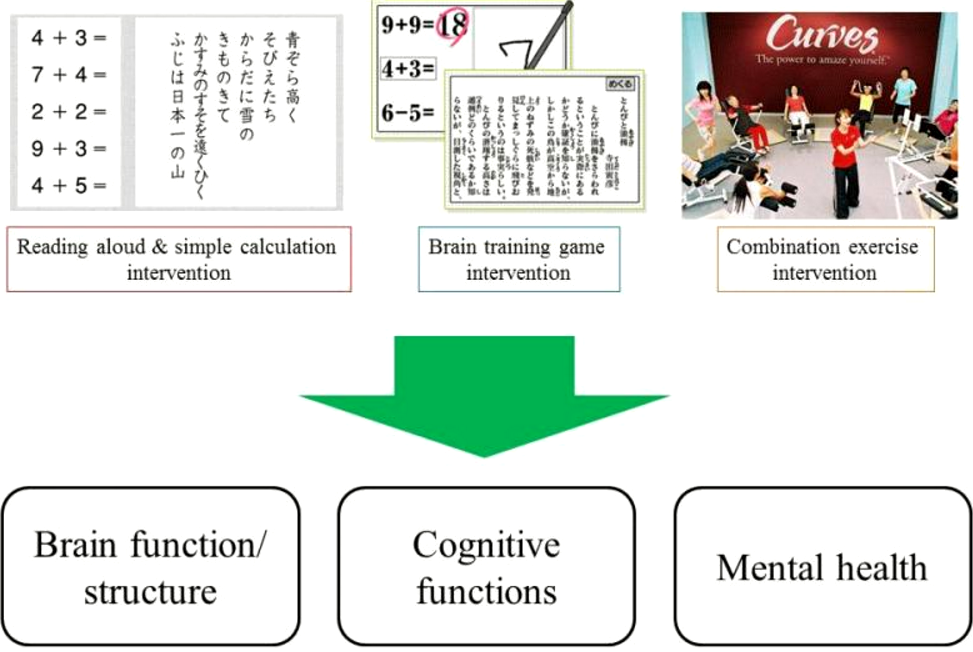

認知機能や精神的健康を向上させるために、ゲームや運動や認知的活動などを用いた新しいトレーニング方法の開発やその効果の検証をするスマート・エイジング研究を行っています。”

私たちが、誰かの名前を覚えたり、何を判断したり、集中したりという複雑な「こころの働き」を認知機能と呼びます。私たちの認知機能は、残念なことに加齢と共に低下していくことが分かっています。そこで、スマート・エイジング研究では、主に高齢者の認知機能を向上させる原理の解明や技法(プログラム)の開発や新しい(技法)プログラムの効果の検証を行っています。

スマート・エイジング研究を通じて、私たちの「こころ」の変化を知り、社会が賢く「こころ」と向き合う方法を市民に広く発信することが最終的な目的です。

例えばこんな研究

脳トレゲームは、効果があるのか?

日常的な活動(音読や計算)は、高齢者の認知機能を向上させるのか?

-

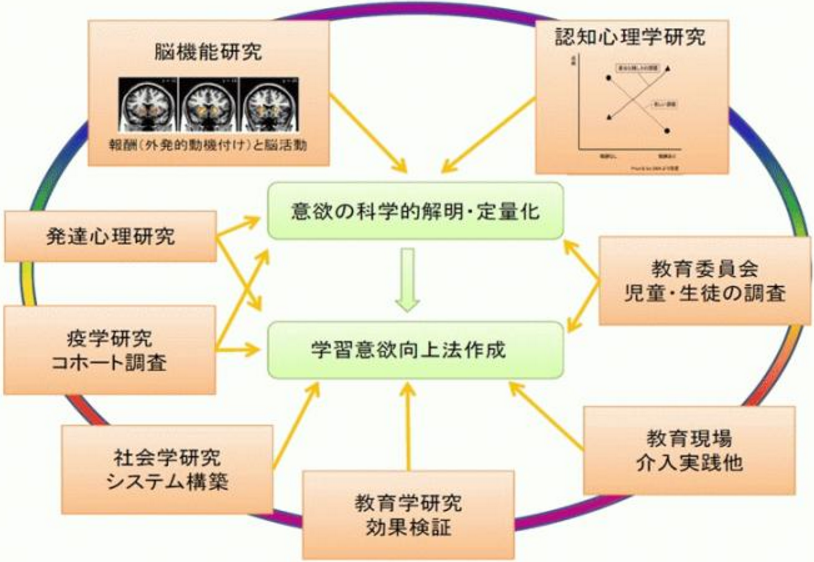

学習意欲を定量的に評価する測定ツールの開発、小中学生を対象とした質問紙調査や授業観察等を通じ、学習意欲と生活習慣、家庭環境、学習行為、授業態度、学力との関係について研究しています。”

仙台市教育局との連携協定に基づき、学習意欲に関する心理学および脳科学的アプローチを用いた学際的研究に取り組んでいます。学習意欲を定量的に評価する測定ツールの開発、仙台市の公立小中学校に通う全ての児童生徒を対象とした横断的・縦断的質問紙調査、研究協力校での授業観察等を通じ、学習意欲と生活習慣、家庭環境、学習行為、授業態度、学力との関係を探っています。

中でも我々が特に注目しているのが、興味・好奇心です。学習内容そのものに関心を持ち、自ら意欲的に学びに取り組む子ども達とそうでない子ども達を分ける背景要因は何なのか、興味・好奇心と背景要因との関係は発達を通じてどのように変化していくのか、どういう背景要因に着目した働きかけが最も効率的に子ども達の興味や好奇心を喚起するのか、その手がかりを求めて研究活動を行っています。

また、学習意欲の問題は対象を子どもに限定するものではありません。成人期や老年期において、自ら意欲的に学びを進めようとする態度は知的機能の維持にとって不可欠です。成人期以降の発達段階における興味や好奇心を支える背景要因についても、研究を進めています。

なお、学習意欲を高める、あるいは低下を阻止するためには、学校・家庭・地域の協同による継続的取り組みが必要です。その一助となるべく、研究成果の一部は教師・保護者向けパンフレットにまとめて各学校を通じて配布しています。また、教育局や各学校の要請に応じて、教職員や保護者の方を対象とした講演活動も行っています。このような取り組みを通じ、学校・家庭・地域と大学が相互に協力し合いながら子ども達の学びをエビデンスに基づいて支えていく仕組み作りを目標としています。

例えばこんな研究

学習意欲を簡便に測定可能な心理尺度の開発

生活習慣が学習意欲を介して学力に影響していくプロセスのモデリング

授業中の行動と学習意欲の関係

-

~子供の健やかな発達と成長を目指して~

小児の脳の健常データベースの作成、正常脳発達の解明、脳発達に影響を与える生活習慣の解明、遺伝的要因の影響、疾患脳との対比を中心に研究を行っています。また、企業が開発した製品やシステムが、利用者の脳にどのような影響を与えるのかを科学計測によって評価•開発を行う産学連携研究も行っています。”

本研究では、人間の脳と心の関連を脳機能イメージング装置によって解明しようとする脳科学研究を、教育学や認知心理学と融合することにより、子ども達の心身の健やかな成長や発達を促し、学習の意欲、論理的思考力、創造性、知的好奇心、探究心などを向上させる新しい具体的な教授・学習システムの研究開発を行います。

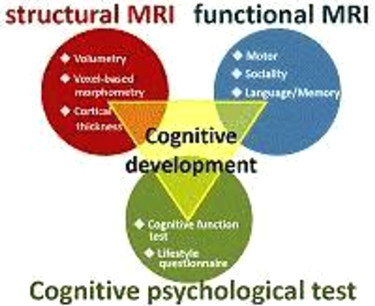

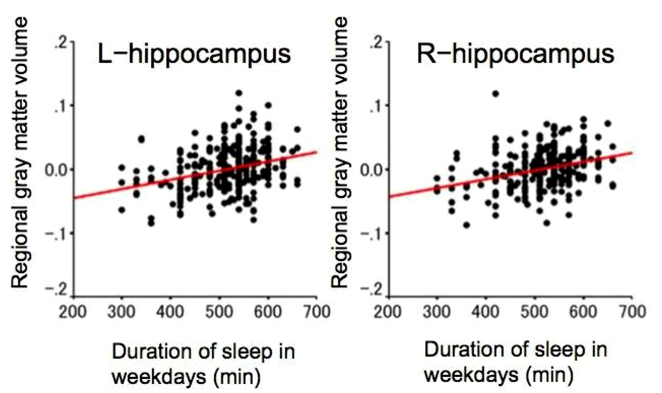

現状では健康な子ども達の認知機能の発達に関する科学的データがほとんど存在しません。そこでこれまで、本研究部門では、MRIを用いた小児の脳形態、脳機能、認知機能の発達に関して、3年間にわたる縦断研究を行い、現実社会において子どもを取り巻くさまざまな環境因子と認知機能発達の関連をアンケートや認知機能テストによって調査研究することにより、子どもの心を豊かに育む生活や家族関係の在り方を検討してきました。我々の研究を通して、小児の健常データベースを作成し、それによって小児の正常脳発達が明らかになってきました[文献1,2, 3, 4]。また、小児の認知能力や認知スタイルと脳形態の関係があることも明らかになりました[文献5, 6]。さらに、小児の睡眠時間と、脳の記憶を司る領域である海馬に有意な相関が見つかるなど、生活習慣が小児の脳形態に影響を与える可能性も示唆されてきています[文献7, 8]。

本研究部門の研究によって、心身の健やかな成長や発達を促し、学習の意欲、論理的思考力、創造性、知的好奇心、探究心などを向上させる新しい具体的な教授・学習システムの基礎理論が完成することが期待されます。また、我々の正常脳の発達のデータベースを、発達障害の様々な疾患脳と対比することで、発達障害の機序の解明に繋がることが期待されます。

例えばこんな研究

脳科学に基づいた、子どもの脳の健やかな発達を促す生活習慣の提案

小児の脳形態MRI、脳機能MRI、認知力テストおよび生活習慣データを用いた3年間の縦断データを用いて、小児の脳形態、脳機能、認知能力の3年間の変化が、小児のどのような生活習慣と関係があるのかを明らかにすることで、脳科学的知見に基づいた、子どもの脳の健やかな発達を促す生活習慣の提案を行います。

年齢相応の脳発達を基礎とした学習システムの開発

小児の脳形態MRIを用いて、各年齢における年齢相応の脳灰白質、白質体積を求め、更に機能MRIを用いて計算、記憶などの簡単な課題を行う。加えて、種々の認知力テストを行い、年齢相応の脳発達を明らかにします。これらの結果を用いて、学習の意欲、論理的思考力、創造性、知的好奇心、探究心などを向上させる新しい具体的な教授・学習システムの基礎理論が完成することを目標にします。