腫瘍組織や血液の DNA 損傷修復活性の測定法の開発 〜抗がん剤の有効性や遺伝性腫瘍の診断を可能に〜(腫瘍生物学分野:千葉教授 吉野助教)

【発表のポイント】

⚫ 腫瘍組織や血液サンプルの DNA 損傷修復活性の測定を可能にする手法を開発しました。

⚫ 腫瘍組織の DNA 損傷修復活性は、PARP阻害薬(注1)や白金系抗がん薬(注2)の効果と高い相関を示すため、これらの効果の予測に有用と考えられます。

⚫ 血液由来のリンパ芽球様細胞での DNA 損傷修復活性の測定は、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(注3)の診断に応用できる可能性を示しました。

【概要】

DNA の二本鎖切断を修復する相同組換え修復(注4)に異常のある腫瘍には、PARP 阻害薬や白金系抗がん薬などが有効とされています。また、相同組換え修復に必要な分子の遺伝子異常は、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群を引き起こします。

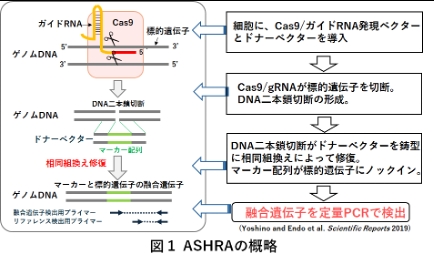

東北大学加齢医学研究所 腫瘍生物学分野 吉野 優樹助教、千葉 奈津子教授らは、これまでがん細胞での相同組換え修復能の測定法を開発し、その正確性を示してきました (Sci Rep 2019, Cancer Res Commun 2021)。

今回、同大学院医学系研究科 乳腺・内分泌外科学分野 大学院生の本成 登貴和氏、石田 孝宣教授らとの共同研究グループで、マウス腫瘍組織と血液由来のリンパ芽球様細胞の相同組換え修復活性を測定する方法の開発に成功しました。これらの方法を応用することで、がん治療薬の効果の予測や遺伝性乳がん・卵巣がん症候群の診断が可能になることが示唆されました。

本研究成果は 2024 年 4 月 8 日、科学誌 Scientific Reports に掲載されました。

【用語説明】

注1. PARP 阻害薬:

Poly (ADP-ribose) polymerase 阻害薬の略。PARP は DNA を一本鎖切断などの DNA 損傷の修復に関与する。PARP を阻害するとこれらの DNA 損傷を修復出来なくなる。正常細胞ではこれらの DNA 損傷は相同組換え修復によって修復される。しかし、相同組換え修復が異常ながん細胞では、これらの DNA 損傷を修復することができず、細胞死を生じる。このような現象は合成致死と呼ばれ、PARP 阻害薬は相同組換え修復に異常をもつ乳がんや卵巣がんなどの治療に用いられている。

注2. 白金系抗がん薬:

シスプラチンなど、分子内にプラチナ原子を含む化合物であり、肺がん、大腸がん、食道がん、卵巣がんなど、様々ながんの標準治療に用いられる。

注3. 遺伝性乳がん・卵巣がん症候群:

相同組換え修復因子の遺伝子異常により、乳がん、卵巣がんを発症する遺伝性腫瘍。BRCA1、BRCA2 が主な原因遺伝子である。

注4. 相同組換え修復:

DNA 損傷修復機構の一つ。DNA 二本鎖切断や鎖間架橋などの重篤な DNA 損傷を修復する機構で、修復の際に正常な配列の DNA を鋳型として用いることから、正確な修復が可能とされている。

【問い合わせ先】

<研究に関すること>

東北大学加齢医学研究所 腫瘍生物学分野 助教 吉野 優樹

TEL:022-717-8478

E-mail:yuki.yoshino.c8*tohoku.ac.jp

東北大学加齢医学研究所 腫瘍生物学分野 教授 千葉 奈津子

TEL:022-717-8477

E-mail:natsuko.chiba.c7*tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)

<報道に関すること>

東北大学加齢医学研究所 広報情報室

TEL:022-717-8443

E-mail : ida-pr-office*grp.tohoku.ac.jp

(*を@に置き換えてください)